Предоставление первой медицинской помощи. Тема: «Виды медицинской помощи. Понятие о первой помощи, ее роли и объеме. Основы реанимации»

Вопрос № 1. Виды медицинской помощи.

Вид медицинской помощи это определённый перечень лечебных мероприятий, установленный для проведения на данном этапе оказания медицинской помощи.

Объём медицинской помощи – это количество мероприятий данного вида, выполняемые в зависимости от условий обстановки и характера травмы (поражения).

Различают следующие виды медицинской помощи:

1) Первая помощь

2) Доврачебная помощь

3) Первая врачебная помощь

4) Квалифицированная медицинская помощь

5) Специализированная медицинская помощь

Первая помощь осуществляется людьми, не обязательно имеющими специальное медицинское образование. Уровень первой медицинской помощи не предполагает использования каких-либо специальных медицинских инструментов, лекарств или оборудования и оказывается в форме само- и взаимопомощи.

Первая доврачебная помощь оказывается лицами, имеющими специальную подготовку по оказанию медицинской помощи. Это средний медицинский персонал (фельдшер, медицинская сестра) или провизор, фармацевт. Оптимальным сроком оказания доврачебной помощи принято считать 1 – 2 часа с момента поражения.

Первая врачебная помощь оказывается врачом, имеющим необходимые инструментарий, лекарственные средства, и объем такой помощи регламентируется условиями ее оказания, т.е. где она оказывается – в поликлинике, машине «скорой помощи», в приемном отделении больницы. Оптимальное время оказания первой врачебной помощи 4-5 часов с момента поражения.

Квалифицированная медицинская помощь оказывается квалифицированными врачами (хирургами и терапевтами) в лечебных учреждениях. Оптимальные сроки оказания квалифицированной медицинской помощи - 6 - 12 часов после поражения.

Специализированная медицинская помощь это комплекс диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, выполняемых врачами-специалистами, с использованием специального оборудования и оснащения в соответствии с характером и профилем поражения. Это высший вид медицинской помощи, которая носит исчерпывающий характер. Она должна быть оказана по возможности в ранние сроки, но не позднее суток после получения травмы.

Вопрос № 2. Понятие о первой помощи, ее роли и объеме.

Первая помощь - это вид медицинской помощи, включающий комплекс простейших медицинских мероприятий, выполняемых непосредственно на месте происшествия или вблизи него в порядке само - и взаимопомощи.

Целью первой помощи является устранение или ослабление действия поражающего фактора на организм человека, спасение жизни пораженным, предупреждение развития опасных для их жизни осложнений, обеспечение эвакуации в лечебное учреждение.

Особенностью первой помощи является острая необходимость ее оказания в первые минуты после травмы на месте обнаружения пострадавшего. Промедление здесь смерти подобно, так как даже нескольких минут бывает достаточно, чтобы человек погиб от артериального кровотечения, механической асфиксии или от отравления опасными химическими веществами.

В этих условиях резко возрастает роль спасателей, первыми прибывающих в зону ЧС. Опыт показал, что именно от сроков оказания первой помощи, уровня специальной подготовки и технической оснащенности спасательных формирований в значительной степени зависит число спасенных людей среди пострадавших, имеющих шансы на выживание.

Отмечено, что существует прямая зависимость количества смертельных исходов у пораженных от своевременности оказания им первой помощи. Опыт свидетельствует, что если первая помощь при тяжелых механических повреждениях была оказана через 1 час после получения травмы, то погибает 30% пораженных, если через 3 часа - 60%. В случае отсрочки оказания первой помощи на время более 6 часов погибает 90% пораженных.

Оптимальным сроком оказания первой помощи принято считать 20-30 мин с момента поражения. При остановке дыхания и прекращении сердечной деятельности это время сокращается до 5 мин.

осуществить вызов бригады скорой медицинской помощи (самостоятельно или рядом находящимися людьми);

извлечение пораженных (из транспорта, из под завалов, разрушенных убежищ, укрытий и т.д) в случае непосредственной угрозе их жизни;

тушение горящей или тлеющей одежды;

скорейшая эвакуация за пределы опасной территории;

восстановление проходимости верхних дыхательных путей и при необходимости искусственная вентиляция легких;

непрямой массаж сердца;

временная остановка кровотечения;

введение обезболивающих средств;

наложение стерильных повязок на раны и ожоговые поверхности;

иммобилизация стандартными и подручными средствами при переломах, обширных повреждениях мягких тканей и ожогах;

проведение мероприятий по прекращению поступления опасных веществ внутрь организма (с воздухом, водой, пищей);

применение средств (при их наличии) и манипуляций, купирующих неотложные состояния (до приезда скорой помощи);

частичная санитарная обработка.

Вопрос № 3. Значение реанимационных мероприятий на этапе первой помощи

Организму человека необходимо постоянное снабжение кислородом. Он присутствует в окружающем нас воздухе - примерно 20,1%. Кислород попадает в кровь через сеть мелких кровеносных сосудов, окружающих дыхательные мешочки в легких (альвеолы), при этом в противоположном направлении идет углекислый газ, который удаляется из организма при каждом выдохе.

Кислород, проникая в каждую клетку организма, очищает ее от продуктов ее же собственной жизнедеятельности, превращаясь в диоксид углерода (СО 2), который удаляется при выдохе. Кроме этого, кислород соединяется с ионами водорода, которые постоянно образуются в клетках в результате утилизации питательных веществ, образуя воду (Н 2 О).

Если по каким-то причинам проникновение кислорода из крови в клетку затруднено или невозможно, то клетка погибает от собственной интоксикации вследствие прекращения выработки энергии.

Живые ткани организма, особенно нервная ткань, очень чувствительны к недостатку кислорода - гипоксии. Головному мозгу может быть нанесен непоправимый вред, если гипоксия продолжалась более четырех минут.

Анализ причин внезапной смерти на службе, в дороге, на дому показывает, что гибель значительной части пострадавших можно было бы предотвратить. Согласно данным статистики, от 30 до 50% смертельных исходов на месте происшествия или несчастного случая можно было избежать путем своевременного проведения эффективной сердечно-легочной реанимации (СЛР). В некоторых отечественных и зарубежных изданиях иногда можно встретить словосочетание сердечно-легочно-мозговая реанимация (СЛМР), что более точно отражает суть этого комплекса экстренных действий (спасение от кислородного голодания, прежде всего, головного мозга).

Большинство случаев внезапных смертей возникает, как правило, вне лечебных учреждений, и в подобных условиях возможность оказания реанимационной помощи медицинским персоналом практически исключается или является редкой случайностью. Скорая медицинская помощь (СМП) даже при хорошей организации может прибыть к месту происшествия не ранее чем через 5-10 минут. Понятно, что этого времени будет достаточно для наступления необратимых изменений в коре головного мозга пострадавшего.

Задача спасения жизни пострадавших на месте поражения диктует необходимость обучения приемам оказания первой помощи населения и, в первую очередь, спасателей МЧС России, сотрудников полиции, ГИБДД, пожарных, военнослужащих.

Методы СЛР не требуют наличия сложной аппаратуры и могут осуществляться в любых условиях. Нарушения дыхания и кровообращения, представляющие собой реальную угрозу жизни, должны быть немедленно ликвидированы на месте происшествия своевременными и грамотными действиями спасателей. Особенное значение это имеет при катастрофах или стихийных бедствиях, когда нет возможности оказать большому числу пострадавших необходимую неотложную медицинскую помощь в короткие сроки.

Вопрос № 4. Понятие о терминальных состояниях.

В настоящее время установлены определенные закономерности процессов умирания человека.

Умирание - качественный переход от жизни к смерти, процесс постепенного угасания жизнеобеспечивающих функций организма - представляет собой ряд последовательных и закономерных нарушений функций основных систем организма человека, заканчивающихся их выключением. Именно последовательность и постепенность выключения функций дают время и обусловливают возможность для вмешательств с целью восстановления жизни.

Организм умирает не сразу, а постепенно, поэтому в процессах умирания различают два периода, закономерно сменяющие друг друга: терминальные состояния и собственно смерть.

Терминальные состояния - предагония и агония - характеризуются угасанием деятельности организма, когда биохимические реакции, физические и электрические процессы настолько изменены, что не в состоянии обеспечить нормальной жизнедеятельности организма. Агония практически со всех языков переводится как борьба, организм как бы пытается бороться с надвигающейся гибелью.

Это период завершается развитием клинической смерти - так называемого периода функционального бездействия. Все ткани организма в этот период еще жизнеспособны, поэтому своевременно проведенные реанимационные мероприятия могут полноценно восстановить функции всех органов и систем.

Успех реанимации определяется характером повреждёния и последовательностью выключения жизнеобеспечивающих систем организма. Из трех систем, непосредственно отвечающих за жизнь человека - центральной нервной системы (ЦНС), систем кровообращения и дыхания, - наиболее уязвимой является ЦИС, так как необратимые изменения в тканях коры головного мозга наступают уже через 3-5 минут после прекращения кровообращения и, соответственно, поступления кислорода.

Далее наступает период промежуточной жизни, или социальной смерти , когда на фоне уже погибшей коры головного мозга изменения в других тканях еще обратимы, но вернуть человека к полноценной жизни не представляется возможным, его социальный статус будет безвозвратно утерян.

Социальная смерть завершается переходом в последнюю фазу умирания - биологическую смерть , когда все ткани организма человека оказываются нежизнеспособными и в них развиваются необратимые изменения.

Однако следует иметь в виду, что, если пострадавший находился в условиях гипотермии (холодового воздействия), время наступления биологической смерти может быть отсрочено, так как в этих условиях процессы необратимых изменений в тканях организма максимально тормозятся.

Остановка сердечной деятельности и дыхания еще не означает смерть , а лишь является грозным предвестником ее. В этот период спасти жизнь человека можно только путем проведения экстренной реанимации организма. Сам термин «реанимация» буквально означает «обратно к жизни». В современной трактовке реанимация обозначает комплекс экстренных мероприятий, направленных на поддержание и восстановление утраченных функций организма, в первую очередь функции головного мозга.

С древних времен проблема оживления организма и борьба со смертью волновали человечество . Попытки оживления вдуванием воздуха в рот пострадавшего были впервые описаны в 1753 году в Санкт-Петербургских ведомостях, когда профессор Кратценштейн, вызванный к убитому разрядом шаровой молнии соратнику Ломоносова профессору Георгу Рихману, «дул ему в рот, зажав ноздри, дабы тем дыхание привести в движение». В начале ХIХ века Ефим Мухин в своей работе «Рассуждения о средствах и способах оживления» предлагает поддиафрагмальный массаж сердца.

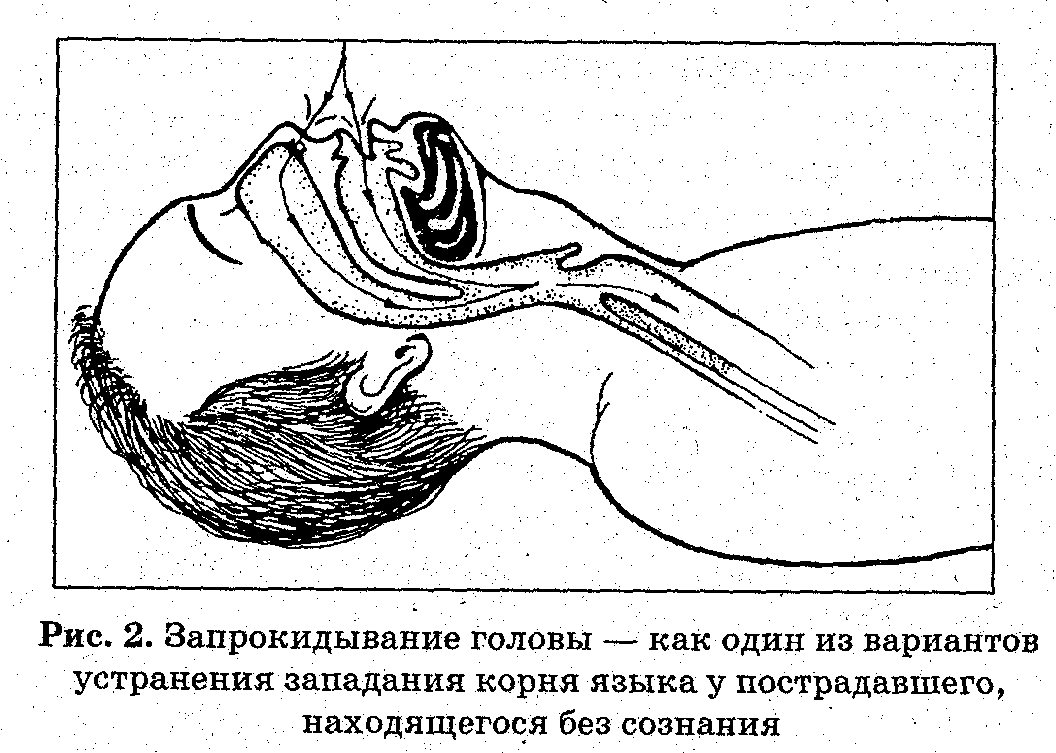

Важное значение для реаниматологии приобретают работы американского реаниматолога П. Сафара, который в 50-х годах прошлого столетия разработал технические приемы реанимации: запрокидывание головы, выдвижение вперед нижней челюсти и открывание рта, так называемый тройной прием, а после открытия В. Ковенкохеном в 1960 году наружного массажа сердца применил и этот метод в практической реанимации.

Методы реанимации можно применить практически везде, они не требуют специального оборудования, поэтому спасти жизнь человеку, зная приемы СЛР, вполне возможно. Важно действовать быстро и грамотно - когда головному мозгу не хватает кислорода, дорога каждая секунда!

Для адекватного снабжения головного мозга кислородом, необходимо:

Чтобы воздух беспрепятственно проходил через дыхательные пути в легкие;

Чтобы дыхание было достаточным, для обогащения крови кислородом;

Чтобы уровень кровообращения обеспечивал распределение кислорода по всему организму.

Вопрос № 5. Признаки жизни (первичная диагностика).

Для того чтобы начать выполнение каких-либо действий, направленных на спасение жизни человека, попавшего в экстремальную ситуацию,необходимо вначале попытаться выяснить, что именно произошло с пострадавшим (например, попытавшись установить с ним контакт или со слов очевидцев), и быстро и грамотно определить, насколько ему необходима помощь. Для выполнения этих задач и служит первичная диагностика - т. е. мероприятия, направленные на выяснение состояния пострадавшего и определение потенциальной опасности для его жизни.

Однако важно помнить, что первостепенное значение нужно придавать личной безопасности! Необходимо помнить, что опасность могут представлять электричество, газ, огонь и дым, обрушившаяся постройка движущийся транспорт и т.п. Если вы собираетесь помочь пострадавшему, прежде всего необходимо убедиться в собственной безопасности.

Если вам ничего не угрожает, первым вашим действием при обнаружении пострадавшего должно быть определение наличия или отсутствия у него сознания.

Наличие сознания у человека обычно определяется по его реакции на слово , прикосновение, боль. То есть вначале нужно задать вопрос пострадавшему, одновременно аккуратно сжимая его плечо. Если реакция на слово и прикосновение не получена, имеет смысл проверить глубину потери сознания, определив наличие реакции у пострадавшего на боль - ущипнуть пострадавшего за кожу кисти руки, сильно сжать пальцами мочку его уха или трапециевидную мышцу (рис. 1) .

Если пострадавший в сознании, прежде всего, необходимо убедиться в отсутствии сильного кровотечения и переломов костей . Не нужно двигать или перемещать пострадавшего без крайней необходимости. Если требуется помощь - позовите кого-нибудь или вызовите СМП по телефону, а затем займитесь менее серьезными травмами. Следите за дыханием и пульсом пострадавшего и будьте, готовы применить основные приемы реанимации. Пострадавшим, находящимся в полубессознательном состоянии (могут стонать, шевелиться, может быть подергивание век), оказывается такая же помощь, как и тем, кто находится без сознания.

При отсутствии у пострадавшего реакции на слово, прикосновение, боль - считается, что сознание у него отсутствует.

Для дальнейших диагностических действий необходимо выполнение следующего условия: пострадавший должен находиться лежа на спине, с запрокинутой назад головой; поэтому, если он находился в положении лежа на боку или животе, его (если нет подозрений на травму позвоночника) аккуратно переворачивают на спину и, фиксируя шейный отдел позвоночника, запрокидывают голову назад с целью устранения западания корня языка (рис. 2) .

Если голова пострадавшего не будет запрокинута или под голову будет что-то подложено - произойдет обтурация (закрытие) ротоглотки корнем языка, что помешает проведению достоверной диагностики и усугубит и без того сложное положение пострадавшего (рис. 3) .

Запрокидывание назад головы пострадавшего, как указывалось выше, должно производиться с фиксацией шейного отдела позвоночника как наиболее травмируемого отдела; для этого, встав лицом к пострадавшему либо у его изголовья, свести сведенные вместе пальцы (кроме больших) обеих рук на задней поверхности шеи пострадавшего и произвести аккуратное запрокидывание головы назад.

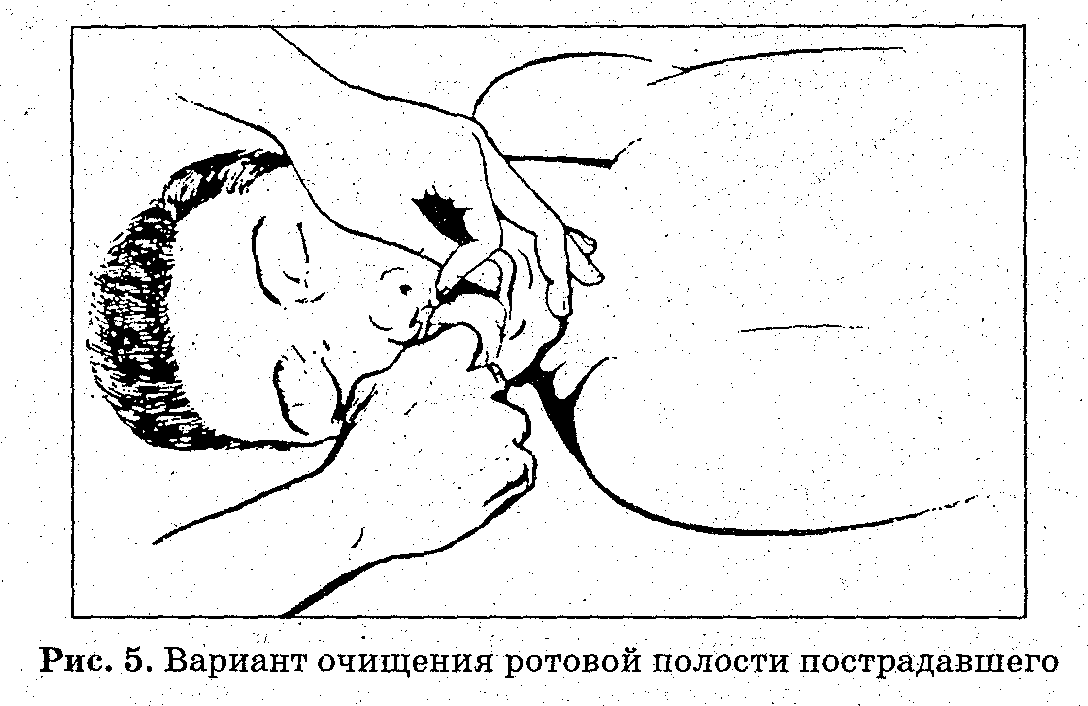

Дыхательные пути, кроме того, могут быть блокированы водой или водорослями (если человек тонул), кусками пищи (если он подавился), а также кровью, рвотными массами, сломанными зубными протезами и т. д. Если вы имеете дело со взрослым, аккуратно поверните его голову набок и попытайтесь пальцами вытащить из его рта твердые предметы, такие как сломанные зубные протезы или куски пищи, но при этом необходимо соблюдать большую осторожность, чтобы не протолкнуть их дальше в горло (рис. 4).

Ж идкость

типа крови или рвотных масс можно удалить

при помощи носового платка, обернутого

вокруг указательного и среднего пальцев

(рис. 5).

идкость

типа крови или рвотных масс можно удалить

при помощи носового платка, обернутого

вокруг указательного и среднего пальцев

(рис. 5).

Д![]() алее

необходимо проверить наличие или

отсутствие дыхания у пострадавшего.

Чтобы проверить, дышит ли пострадавший,

находящийся в бессознательном состоянии,

или нет, нужно слышать, видеть, ощущать;

встав на колени около пострадавшего,

приложите ухо к его рту и:

алее

необходимо проверить наличие или

отсутствие дыхания у пострадавшего.

Чтобы проверить, дышит ли пострадавший,

находящийся в бессознательном состоянии,

или нет, нужно слышать, видеть, ощущать;

встав на колени около пострадавшего,

приложите ухо к его рту и:

Послушайте, дышит ли пострадавший;

Посмотрите, поднимается и опускается ли его грудь или живот;

Ощутите его дыхание на своей щеке (рис. 6).

Дополнительно к этому можно положить свою руку на область диафрагмы пострадавшего (границу между брюшной и грудной полостями) и ощутить его дыхательные движения. Необходимо также отметить, что именно этим способом (при наличии посторонних шумов) можно достоверно определить наличие дыхания.

Если вы в течение 5-6 секунд ничего не услышал, не увидели и не почувствовали, считается, что дыхание у пострадавшего отсутствует.

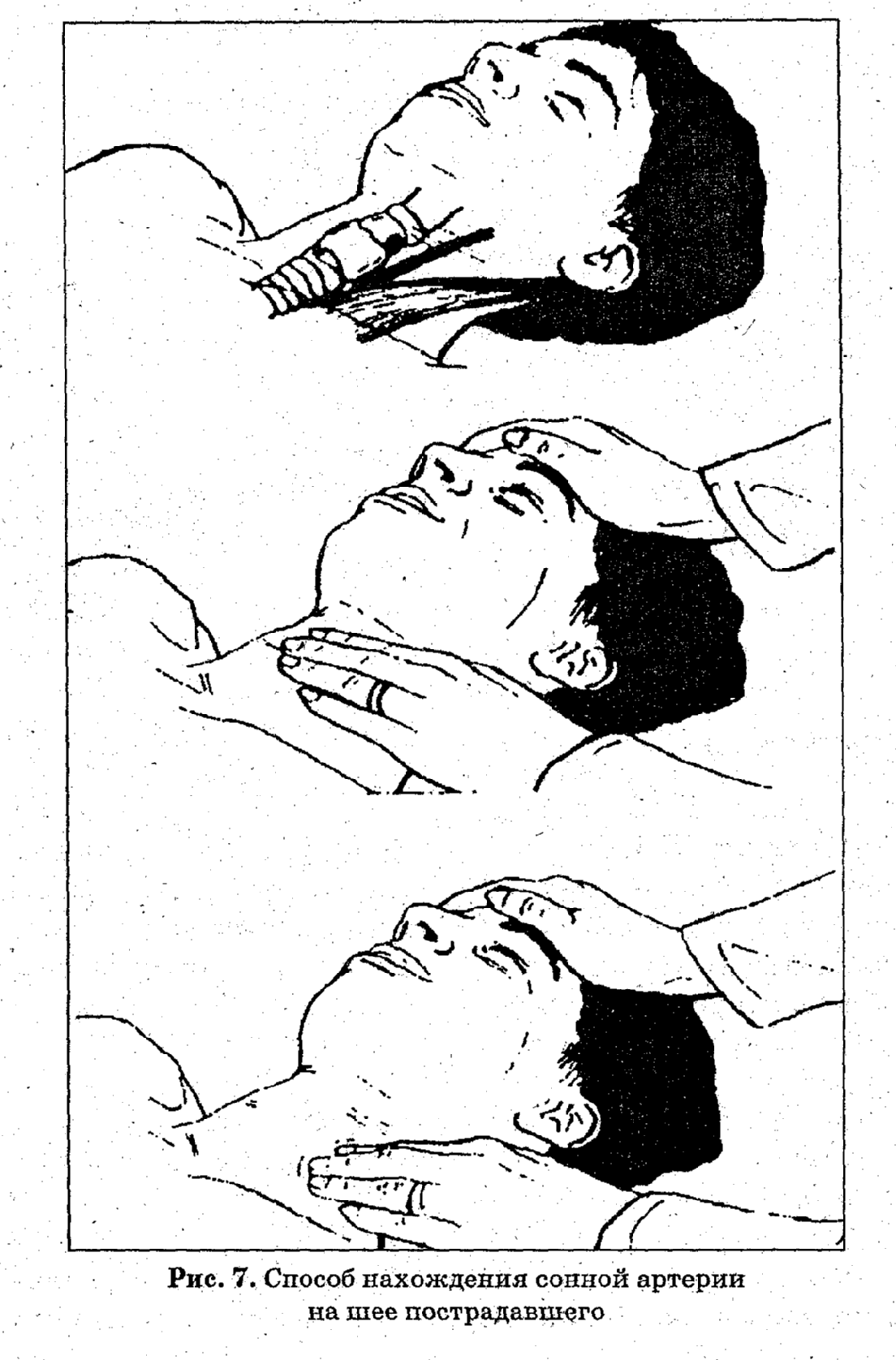

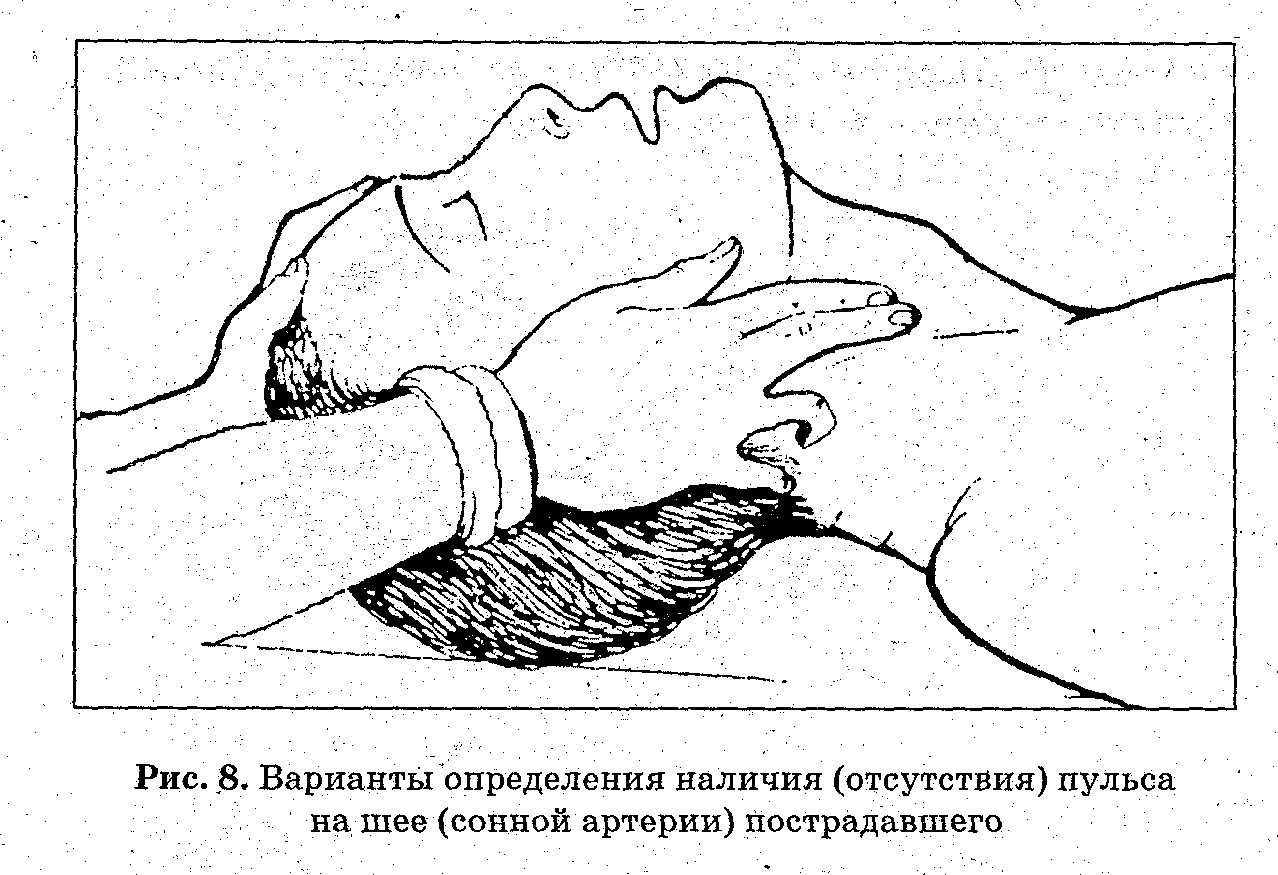

Работу сердца определяют по наличию у пострадавшего пульса на сонной артерии в течение 7-10 секунд. Следует заметить, что при нахождении пульса большой палец определяющей руки для этих целей не используется, так как пульсацию артерии большого пальца (достаточно крупной по сравнению с артериями других пальцев) в реальной обстановке можно ошибочно принять за наличие пульса у пострадавшего. Поэтому пульс как внешнее проявление работы сердечной мышцы определяется двумя-тремя пальцами в месте, которое расположено несколько сбоку от передней поверхности шеи (рис. 7, 8). Подушечками пальцев слегка надавливают в этой области и в течение 7-10 секунд пытаются определить наличие пульсации в месте давления.

Если в течение 7-10 секунд пульса на сонной артерии отсутствует, считается, что сердце в данном случае не работает.

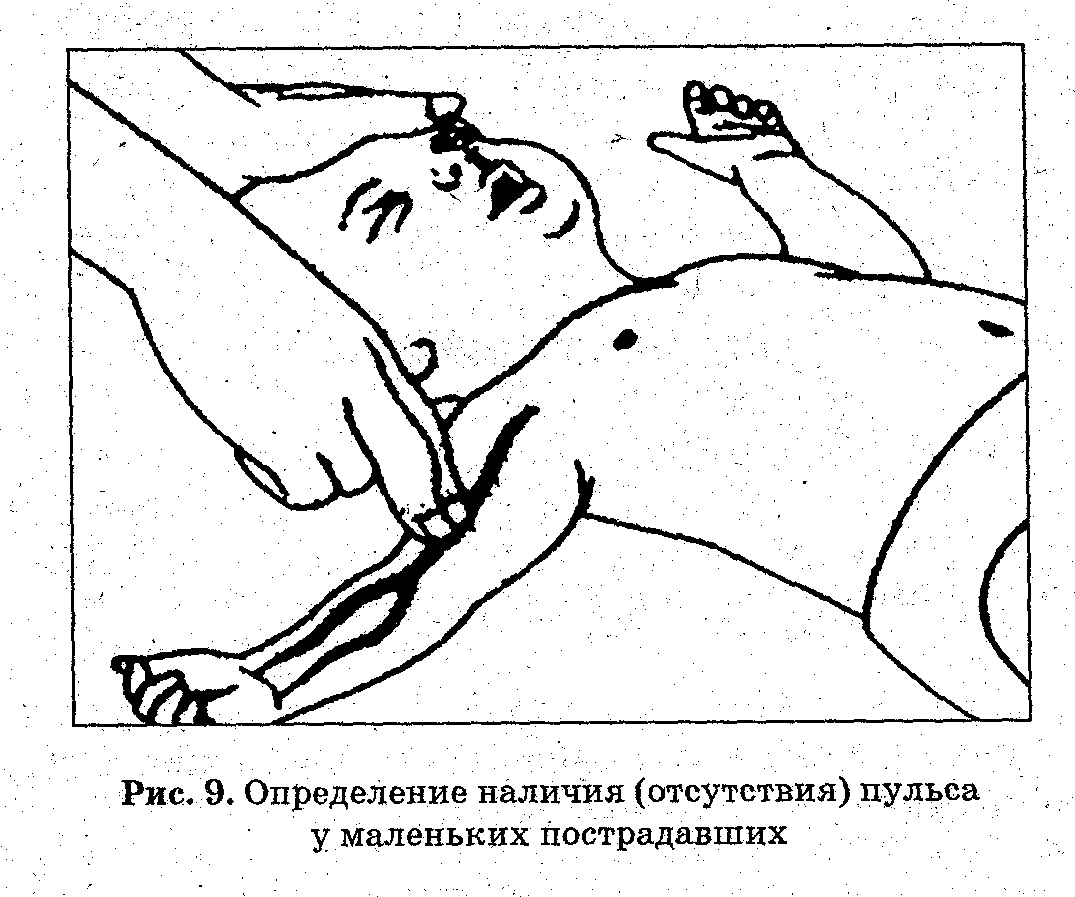

У маленьких детей в силу некоторых анатомических различий (в сравнении со взрослыми пострадавшими) наличие пульса достоверно может быть определено только на внутренней поверхности плеча, где плечевую артерию изнутри прижимают к плечевой кости (рис. 9).

Вопрос № 6. Признаки смерти.

О тсутствие

у пострадавшего сознания, дыхания и

пульса является угрожающим для жизни

состоянием - клинической смертью

- и требует неотложных мер по восстановлению

и поддержанию кровообращения и дыхания

- выполнения комплекса СЛМР. Но реанимация

в этом случае может начаться сразу,

только если зафиксирован факт внезапной

смерти или если, со слов очевидцев,

прошло не более 4 минут с момента

отсутствия признаков жизни.

тсутствие

у пострадавшего сознания, дыхания и

пульса является угрожающим для жизни

состоянием - клинической смертью

- и требует неотложных мер по восстановлению

и поддержанию кровообращения и дыхания

- выполнения комплекса СЛМР. Но реанимация

в этом случае может начаться сразу,

только если зафиксирован факт внезапной

смерти или если, со слов очевидцев,

прошло не более 4 минут с момента

отсутствия признаков жизни.

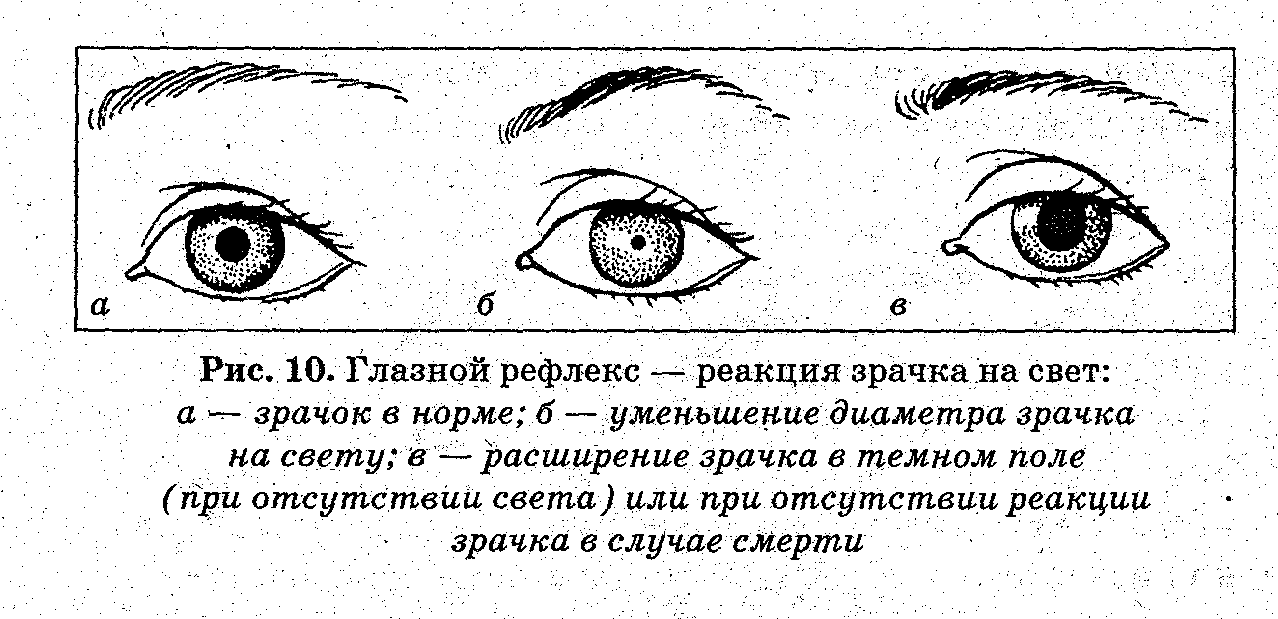

В остальных случаях обязательно имеет смысл проверить наличие глазных рефлексов - реакцию зрачка на свет (в норме на свету зрачок уменьшается в диаметре) и роговичный рефлекс (защитная реакция наружной оболочки глаза на прикосновение), которые являются внешним проявлением жизнеспособности головного мозга пострадавшего (рис. 10) .

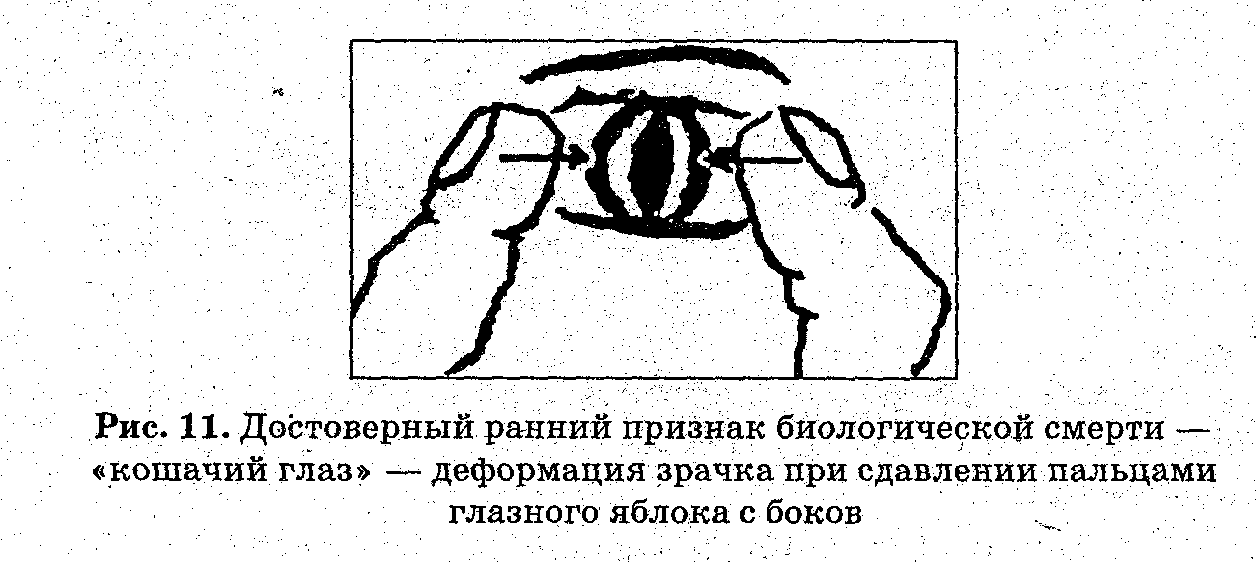

При отсутствии сознания, дыхания, пульса на сонной артерии и глазных рефлексов имеет смысл проверить наличие достоверных (явных, не вызывающих сомнения) признаков биологической смерти.

Ранние признаки биологической смерти следующие:

- «кошачий глаз» - деформация зрачка при сдавливании с боков глазного яблока (рис. 11);

- «рыбий глаз», или «селедочный глаз», высыхание и помутнение роговицы (этот признак можно определить еще при первом поднятии века);

- трупные

пятна - скопления крови синюшно-фиолетового

оттенка в местах прилежания частей тела

к твердой поверхности.

трупные

пятна - скопления крови синюшно-фиолетового

оттенка в местах прилежания частей тела

к твердой поверхности.

Сдавливание глазного яблока с диагностической целью физиологически обосновано - ведь это действие будет выполнено только при достоверном определёнии отсутствия сознания, дыхания, пульса и глазных рефлексов. При наличии хотя бы одного из вышеперечисленных ранних признаков биологической смерти какие-либо дальнейшие действия будут просто не нужны.

Последовательность действий спасателя в рамках первичной диагностики для наглядности можно изобразить в виде схемы, изображенной на рисунке 13.

Первая помощь

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Всем известно, что городские игры могут быть травматичны.

Травматичными они становятся не из-за своего названия и не из-за смысла игры, а из-за легкомысленого отношения игроков.

Игрок может просто незаметить открытый люк, торчашую из травы арматурину и т.п. Да и в любое время жизни с человеком может случиться черезвычайная ситуация. Именно поэтому я решил собрать на этой странице краткие описания первой помощи .

ЧТО ТАКОЕ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Первая помощь - срочное выполнение лечебно-профилактических мероприятий, необходимых при несчастных случаях и внезапных заболеваниях, меры срочной помощи раненым или больным людям, предпринимаемые до прибытия врача или до помещения больного в больницу.

Терминология и правовая основа

До недавнего времени в России не было официальной терминологии относительно первой помощи , однако 26 июня 2009 года был принят в первом чтении законопроект, согласно которому не следует путать этот термин с первой медицинской помощью , скорой медицинской помощью и первой доврачебной помощью - последние являются видом медицинской деятельности и для их осуществления требуется лицензия. В отличие от медицинской помощи, первая помощь может осуществляться любым человеком, причём некоторые категории граждан, такие как сотрудники ДПС, МВД, МЧС, пожарных служб, медицинские работники, присутствующие на месте происшествия, по закону обязаны её оказать. За неоказание помощи и оставление в опасности УК РФ предусматривает ответственность.

Остальные граждане оказывают первую помощь добровольно, по мере своих возможностей и умений. Однако в случае, когда человек не может или не хочет оказывать первую помощь пострадавшему, в его обязанности входит вызов специалистов для оказания квалифицированной медицинской помощи - такое сообщение тоже относится к первой помощи.

Вызов скорой помощи

Соберите нужную информацию до звонка в «03». Этим вы ускорите время вызова Скорой помощи

Количество пострадавших.

Пол.

Возраст.

Примерно: подросток, около 30 и т. п.

Что случилось.

Кратко: ДТП, без сознания и т. п.

Адрес.

Улица, дом, корпус, подъезд, этаж, номер квартиры, код подъезда или домофон (этим вы ускорите прибытие бригады к пострадавшему). Точный адрес, с ориентирами, как можно проехать, если машина не сможет подъехать к самому месту ЧС, то где и кто будет встречать.

Если трудно найти, то где вы их встречаете.

Обязательно послать человека встречать специалистов.

Кто вызвал

- прохожий, родственник сосед и т. п.

Оставьте свой номер телефона.

У бригады могут быть уточнения по мере выдвижения к вам. Это особенно важно, если вы где-нибудь на автостраде или в месте, вам незнакомом.

Трубку вешать только после того, как повесит диспетчер.

Помните! 1 бригада - один пострадавший! Поэтому при вызове указывайте количество пострадавших!!!

Последовательность оказания помощи

ПП→ПМП→ПДП→ПВП→ПВКП

ПП

- первая помощь (без использования лекарств и проведения медицинских манипуляций, может оказывать любой человек)

ПМП

- первая медицинская помощь (с использованием лекарственных средств, оказывает человек с медицинским образованием)

ПДП

- первая доврачебная помощь (оказывает фельдшер)

ПВП

- первая врачебная помощь (оказывается врачом «03» или врачом приемного покоя)

ПВКП

- первая врачебная квалифицированная помощь (оказывается в клинике, врачом-специалистом)

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УГРОЗЕ ЖИЗНИ!

Внимание!

Прежде чем следовать каким-либо советам, проконсультируйтесь с врачом, он подскажет как правильно поступить в той или иной ситуации и как правильно провести первую помощь!!!

НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА

Непрямой массаж сердца - комплекс мер, направленных на поддержание кровообращения у человека при остановке сердцебиения.

Техника непрямого массажа сердца

Кровообращение можно восстановить, нажимая на грудную клетку. При этом сердце сдавливается между грудиной и позвоночником, а кровь выталкивается из сердца в сосуды. Ритмичные нажатия иммитируют сердечные сокращения и восстанавливают кровоток. Этот массаж называется непрямым, потому что спасатель воздействует на сердце через грудную клетку.

Пострадавшего укладывают на спину, обязательно на жёсткую поверхность. Если он лежит на кровати, его следует переложить на пол.

Одежду на груди больного расстегивают, освобождая грудную клетку. Спасатель стоит (в полный рост или на коленях) сбоку от пострадавшего. Одну ладонь он кладет на нижнюю половину грудины больного так, чтобы пальцы были ей перпендикулярны. Поверх помещают другую руку. Приподнятые пальцы не касаются тела. Прямые руки спасателя располагаются перпендикулярно грудной клетке пострадавшего. Массаж производят быстрыми толчками, тяжестью всего тела, не сгибая руки в локтях.

Схема действий реаниматора

1. Уложите пострадавшего лицом вверх на жёсткую поверхность.

2. Запрокиньте его голову назад.

3. Сделайте больному 2 вдоха по методу «изо рта в рот» или «изо рта в нос».

4. Проверьте пульс на сонной артерии. Если его нет, продолжайте реанимацию.

5. Начните непрямой массаж сердца: сделайте 30 нажатий на грудину подряд с интервалом в 1 секунду.

6. Ещё 2 вдоха искусственного дыхания. Сделайте 4 таких цикла (по 30 нажатий и 2 вдоха).

7. После этого вновь проверьте пульс на сонной артерии. Если его нет, реанимация продолжается. Повторите 5 циклов по 30 нажатий и 2 вдоха.

Схема действий двух спасателей

1. Уложите пострадавшего спиной на жёсткую поверхность.

2. Запрокиньте голову назад.

3. Встаньте сбоку от больного: первый спасатель - у изголовья (он дышит за больного), второй - напротив груди (он массирует сердце).

4. Первый спасатель делает 2 вдоха искусственного дыхания.

5. Второй спасатель проверяет пульс на сонной артерии. Если его нет, реанимация продолжается.

6. Второй спасатель пять раз подряд с интервалом в 1 секунду нажимает на грудную клетку, массируя сердце больного.

7. После этого первый спасатель делает пострадавшему 1 вдох.

8. Так по очереди спасатели проводят 10 циклов - каждый цикл включает по 5 нажатий и 1 вдоху.

9. Затем проверяют пульс на сонной артерии. Если его нет, реанимацию продолжают: повторяют 10 циклов по 5 нажатий и 1 вдоху.

ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ

Искусственное дыхание (искусственная вентиляция легких) - комплекс мер, направленных на поддержание оборота воздуха через легкие у человека переставшего дышать.

Техника искусственного дыхания

Искусственное дыхание представляет собой замену воздуха в легких больного, осуществляемую искусственным путем с целью поддержания газообмена при невозможности или недостаточности естественного дыхания. В этих случаях широко применяются различные аппаратные способы искусственного дыхания с использованием автоматических респираторов "РО-2", "РО-5", "ЛАДА" и других, позволяющие поддерживать газообмен в легких в течение длительного времени.

Искусственное дыхание в качестве меры неотложной помощи необходимо при таких состояниях как асфиксия (удушье), утопление, электротравма, тепловой и солнечный удары, различные отравления. В указанных ситуациях прибегают к искусственному дыханию с помощью так называемых экспираторных методов ("изо рта в рот" и "изо рта в нос"). При проведении искусственного дыхания больного укладывают горизонтально на спину, шею, грудную клетку и живот пациента освобождают от стесняющей одежды. Полость рта больного освобождают от слюны, слизи, рвотных масс. После этого запрокидывают его голову. Если челюсти пациента плотно стиснуты, то рот открывают с помощью выдвигания указательными пальцами за углы нижней челюсти.

При применении способа "изо рта в рот" закрывают нос больного, а выдох осуществляют в рот пострадавшего, предварительно прикрыв его марлей или носовым платком. Затем прикрывают рот и нос пациента, после чего происходит пассивный выдох больного. Критерием правильного проведения искусственного дыхания служат движения грудной клетки больного в момент искусственного вдоха и пассивного выдоха. Искусственное дыхание проводят с частотой 12-18 искусственных вдохов в минуту. При использовании метода "изо рта в нос" оказывающий помощь закрывает рот больного приподниманием его нижней челюсти и после глубокого вдоха производит энергичный выдох, обхватив губами нос пациента. В экстренных ситуациях искусственное дыхание можно проводить с помощью так называемых ручных респираторов, в частности мешка Амбу (резиновой саморасправляющейся камеры).

По пунктам это выглядит вот так!

1. Спасите пострадавшего, уберите от него ток, если он им поражён, вытащите из воды при утоплении, обеспечьте его безопасность.

2. Положите пострадавшего на спину. Откройте ему рот, следите, чтобы язык не закрывал гортань.

3. Одной рукой удерживайте голову и шею пострадавшего, другой зажмите его нос. Глубоко вдохните и, плотно прижавшись ртом ко рту, сделайте выдох.

4. Первые 5-10 выдохов делайте быстро (за 20-30 с), следующие- со скоростью 12-15 выдохов в минуту.

5. Следите за движением грудной клетки пострадавшего: если после вашего выдоха в рот или нос его грудная клетка поднялась, значит, дыхательные пути проходимы и искусственное дыхание вы делаете правильно.

6. Если нет пульса, параллельно с искусственным дыханием необходимо делать массаж сердца.

Почему важно запрокинуть голову

Обратите внимание что без запрокидывание может случиться западание языка, что помешает искусственной вентиляции лёгких!!!

КРОВОТЕЧЕНИЕ И ОСТАНОВКА КРОВОТЕЧЕНИЯ

1. КРОВОТЕЧЕНИЕ

Виды кровотечений

1. По направлению тока крови

Кровотечение называют наружным, если кровь поступает во внешнюю среду, и внутренним, если она поступает во внутренние полости организма или полые органы.

Внутреннее

Внутреннее кровотечение характеризуется тем, что кровь поступает в полость организма(брюшную, грудную, полость черепа и т. д.). В этом случае на теле человека выступает липкий холодный пот, он бледнеет, дыхание становится поверхностным, а пульс частым и слабым. Пострадавшему необходим полный покой, а к месту возможного кровотечения прикладывают лёд или холодное мокрое полотенце. Далее необходимо доставить пострадавшего к врачу.

Наружное

Кровь поступает непосредственно наружу или в полости тела непосредственно связанные с внешней средой, полость носа, пищеварительный тракт и т. п.

2. По повреждённому сосуду

В зависимости от того, какой сосуд кровоточит, кровотечение может быть капиллярным, венозным, артериальным и паренхиматозным. При наружном капиллярном кровь выделяется равномерно из всей раны (как из губки); при венозном она вытекает равномерной струей, имеет темно-вишневую окраску (в случае повреждения крупной вены может отмечаться пульсирование струи крови в ритме дыхания). При артериальном изливающаяся кровь имеет ярко-красный цвет, она бьет сильной прерывистой струей (фонтаном), выбросы крови соответствуют ритму сердечных сокращений. Смешанное кровотечение имеет признаки как артериального, так и венозного.

Капиллярное

Кровотечение поверхностное, кровь по цвету близка к артериальной, выглядит как насыщенно красная жидкость. Кровь вытекает в небольшом объеме медленно. Так называемый симптом «кровавой росы», кровь появляется на пораженной поверхности медленно в виде небольших медленно растущих капель, напоминающих капли росы или конденсата. Остановка кровотечения проводится с помощью тугого бинтования. При адекватной свертывающей способности крови проходит самостоятельно без медицинской помощи.

Венозное

Венозное кровотечение характеризуется тем, что из раны струится темная по цвету венозная кровь. Сгустки крови, возникающие при повреждении, могут смываться током крови, поэтому возможна кровопотеря. При оказании помощи на рану необходимо наложить марлевую повязку или жгут(под жгут необходимо положить мягкую прокладку, чтобы не повредить кожу).

Артериальное

Артериальное кровотечение легко распознается по пульсирующей струе ярко-красной крови, которая вытекает очень быстро. Оказание первой помощи необходимо начать с пережатия сосуда выше места повреждения. Далее накладывают жгут, который оставляют на конечности максимум на 2 часа (зимой - 1 час) у взрослых и на 40-60 минут - у детей. Если держать дольше, может наступить омертвление тканей.

Паренхиматозное

Наблюдается при ранениях паренхиматозных органов(печень, поджелудочная железа, легкие, почки), губчатого вещества костей и пещеристой ткани. При этом кровоточит вся раневая поверхность. В паренхиматозных органах и пещеристой ткани перерезанные сосуды не сокращаются, не уходят в глубину ткани и не сдавливаются самой тканью. Кровотечение бывает очень обильным и нередко опасным для жизни. Остановить такое кровотечение очень трудно.

3. По происхождению

По происхождению кровотечения бывают травматическими, вызванными повреждением сосудов, и нетравматическими, связанными с их разрушением каким-либо патологическим процессом или с повышенной проницаемостью сосудистой стенки.

Травматическое

Травматическое кровотечение возникает в результате травмирующего воздействия на органы и ткани превышающего их прочностные характеристики. При травматическом кровотечении под действием внешних факторов развивается острое нарушение структуры сосудистой сети в месте поражения.

Патологическое

Патологическое кровотечение является следствием патофизиологических процессов протекающих в организме больного. Причиной его может являться нарушение работы любого из компонентов сердечно сосудистой и свертывающей системы крови. Данный вид кровотечений развивается при минимальном провоцирующем воздействии или же вовсе без него.

4. По степени тяжести

Лёгкое 10-15 % ОЦК, до 500 мл

Среднее 16-20 % ОЦК, от 500 до 1000 мл

Тяжёлое 21-30 % ОЦК, от 1000 до 1500 мл

Массивное >31 % ОЦК, более 1500 мл

Механизм компенсации

Для исходов кровотечения большое значение имеют величина и быстрота кровопотери, возраст больного, общее состояние организма и сердечно-сосудистой системы. Для поддержания необходимого уровня кровоснабжения жизненно важных органов в организме развивается сложный механизм адаптации, включающий в себя:

Спазм сосудов;

учащение сердечной деятельности и дыхания;

увеличение объёма циркулирующей крови за счет привлечения её из депо и тканевой жидкости.

Последствия

Опасность любого кровотечения состоит в том, что в результате него падает количество циркулирующей крови, ухудшаются сердечная деятельность и обеспечение тканей (особенно головного мозга), печени и почек кислородом. При обширной и длительной кровопотере развивается малокровие (анемия). Очень опасна кровопотеря у детей и лиц пожилого возраста, организм которых плохо приспосабливается к быстро уменьшающемуся объёму циркулирующей крови. Большое значение имеет то, из сосуда какого калибра истекает кровь. Так, при повреждении мелких сосудов образующиеся кровяные сгустки (тромбы) закрывают их просвет, и кровотечение останавливается самостоятельно. Если же нарушена целость крупного сосуда, например артерии, то кровь бьет струей, истекает быстро, что может привести к смертельному исходу буквально за несколько минут. Хотя при очень тяжелых травмах, например, отрыве конечности, кровотечение может быть небольшим, так как возникает спазм сосудов.

2. ОСТАНОВКА КРОВОТЕЧЕНИЯ

Остановка кровотечения (гемоста́з) - комплекс мер, направленных на прекращение потери крови из кровеносного русла.

Значимость

Остановка кровотечения является важным элементом оказания как доврачебной, так и квалифицированной врачебной помощи. Адекватное прекращение кровопотери зачастую позволят спасти жизнь человека, предотвращая развитие шока, облегчая последующее выздоровление. Также без адекватного гемостаза невозможно успешное проведение хирургических операций.

Методы остановки

Выделяют две основных группы методов остановки кровотечения: временные и окончательные. Временные относятся к методам доврачебной помощи, с их помощью можно остановить кровотечение на 1-2 часа, что позволит доставить пострадавшего к месту оказания квалифицированной врачебной помощи. К окончательным методам остановки кровотечения относятся мероприятия квалифицированной врачебной помощи, направленные на полную и окончательную остановку кровотечения.

Тугая повязка - внешнее кровотечение;

жгут (зимой - не более чем на 1 час, летом - не более чем на 2 часа) - внешнее кровотечение;

пальцевое прижатие - внешнее кровотечение;

максимальное сгибание - внешнее кровотечение;

прикладывание льда - внутреннее кровотечение;

поставить тампон - внутреннее кровотечение;

лигирование сосудов - внешнее кровотечение.

Временная остановка кровотечения

1. Сдавление в ране.

Тугая повязка.

Тугое тампонирование.

2. Остановка положением.

Иммобилизация (шинирование).

Возвышенное положение конечности.

3. Прижатие на протяжении.

Пальцевое.

Валиками с максимальным сгибанием конечности.

Прижатие в местах сгиба, где артерия на поверхности.

Наложение жгута

4. Термическая остановка.

Низкой температуро

Окончательная остановка кровотечения

Механические - наложение швов, лигатур.

термические - различные методы коагуляции.

химические - воздействие химически активными веществами.

биологические - тампонада собственными тканями или трасплантатом.

Тактика оказания первой помощи

Человек, оказывающий помощь, оценивает объём и интенсивность кровопотери. В зависимости от этого и от наличия или отсутствия необходимых материалов определяется оптимальный способ остановки кровотечения. Затем оценивается тип кровотечения. Различают венозное, артериальное, капиллярное кровотечения. Далее следует убедиться в отсутствии внутриполостного кровотечения. В случае оказания доврачебной помощи при повреждении крупных магистральных сосудов пострадавшего следует максимально быстро доставить в медицинское учреждение для оказания ему квалифицированной медицинской помощи.

При оказании первой помощи следует помнить, что методы временной остановки кровотечения без опасности для здоровья могут быть использованы не более 1-2 часов. При поражении крупных магистральных сосудов требуется обязательная квалифицированная медицинская помощь.

ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

Отравле́ние - заболевание или иное расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание

Классификация отравлений по типам токсических агентов

В зависимости от того, какой токсический агент стал причиной отравления, выделяют:

Отравление угарным и светильным газом;

пищевые отравления;

отравление ядохимикатами;

отравление кислотами и щелочами;

отравления лекарственными препаратами и алкоголем.

Основными группами веществ, вызывающих острые отравления, являются:

Медикаменты;

алкоголь и суррогаты;

прижигающие жидкости;

окись углерода.

грибы

При характеристике отравлений используют существующие классификации ядов по принципу их действия (раздражающие, прижигающие, гемолитические и др.). В зависимости от пути поступления ядов в организм различают ингаляционные (через дыхательные пути), пероральные (через рот), перкутанные (через кожу), инъекционные (при парентеральном введении) и другие отравления. Клиническая классификация строится на оценке тяжести состояния больного (легкое, средней тяжести, тяжелое, крайне тяжелое О.), что с учетом условий возникновения (бытовое, производственное) и причины данного О. (случайное, суицидальное и др.) имеет большое значение в судебно-медицинском отношении. Причиной острых О. являются различные по своей структуре токсические вещества, которые по цели их применения могут быть разделены на следующие группы: промышленные яды, используемые в промышленной среде в качестве растворителей, топлива, химических реактивов и др.; ядохимикаты сельскохозяйственные, применяемые для борьбы с вредителями и повышения урожайности (инсектициды, гербициды и пр.); лекарственные средства; средства бытовой химии; биологические, растительные и животные яды; природные ядовитые газы, которые образуются в районах действующих вулканов и при землетрясениях; боевые отравляющие вещества.

Классификация отравлений по характеру воздействия токсичного вещества на организм

По характеру воздействия токсичного вещества на организм выделяют такие виды интоксикации:

Интоксикация острая (acute intoxication)

- патологическое состояние организма, являющееся результатом однократного или кратковременного воздействия; сопровождается выраженными клиническими признаками

Интоксикация подострая (subacute intoxication)

- патологическое состояние организма, являющееся результатом нескольких повторных воздействий; клинические признаки менее выражены по сравнению с интоксикацией острой

Интоксикация сверхострая (over-acute intoxication)

- острая интоксикация, характеризующаяся поражением центральной нервной системы, признаками которого являются конвульсии, нарушение координации; летальный исход наступает в течение нескольких часов

Интоксикация хроническая (chronic intoxication)

- патологическое состояние организма, являющееся результатом длительного (хронического) воздействия; не всегда сопровождается выраженными клиническими признаками.

Первая помощь при отравлении

Первая помощь пострадавшим от отравления должна быть оказана как можно раньше, так как при острых отравлениях возможно очень быстрое нарушение дыхания и кровообращения. Своевременно оказанная первая помощь часто предотвращает возможность летального исхода.

При большинстве пищевых отравлений первая помощь должна сводиться к скорейшему удалению содержимого желудочно-кишечного тракта (обильное промывание, прием слабительных), сопровождаемому приемом внутрь адсорбирующих веществ: активированный уголь, белый уголь.

При попадании ядов на кожные покровы тела нужно быстро убрать их с поверхности кожи с помощью ватного или марлевого тампона, хорошо обмыть кожу теплой мыльной водой или слабым раствором пищевой соды.

При отравлении ядовитыми веществами через дыхательные пути необходимо вывести пострадавшего на свежий воздух, освободить его от затрудняющей дыхание одежды. Затем надо прополоскать рот и горло слабым раствором питьевой соды. В случае необходимости нужно сделать пострадавшему искусственное дыхание, а в очень тяжелых случаях произвести закрытый массаж сердца. До приезда врача пострадавшего необходимо уложить в постель, тепло его укутать.

При попадании кислот или щелочей на кожу необходимо их смывать в течение 5-10 минут струей теплой воды. Если ядовитое вещество попало в глаза, необходимо промыть их струей воды в течение 20-30 минут. После промывания на поврежденный глаз наложить повязку и незамедлительно обратиться к врачу.

При отравлении угарным газом (окисью углерода), необходимо пострадавшего немедленно вывести на чистый воздух, на голову и грудь наложить холодный компресс, дать выпить крепкий чай или кофе. При ослабленном дыхании произвести искусственное дыхание.

При отравлении алкоголем пострадавшему дают вдыхать нашатырный спирт, проводят промывание желудка теплой водой или слабым раствором питьевой соды, в тяжелых случаях проводят искусственное дыхание и закрытый массаж сердца.

При отравлении ядовитыми грибами проводят неоднократные промывания желудка, дают активированный или белый уголь, слабительное, согревают пострадавшего грелками. Необходима срочная госпитализация пострадавшего.

При отравлении кислотами пострадавшему дают выпить молока, сырых яиц или растительного масла. Питьевую соду применять не следует. При затруднении дыхания проводят искусственное дыхание.

При отравлении едкими щелочами, производят промывание желудка, слабительные средства противопоказаны.

При всех случаях отравлений необходимо как можно скорее обратиться к врачу.

ПОМОЩЬ ПРИ УТОПЛЕНИИ

Утопление - смерть или терминальное состояние, возникающее в результате проникновения воды (реже - других жидкостей) в лёгкие и дыхательные пути.

Виды утопления

Различают «мокрое» (истинное), «сухое» и синкопальное утопление:

«Мокрое» утопление - наиболее опасный вид. Оно возникает, когда в лёгкие жертвы попадает много воды. Как правило, это случается с теми людьми, которые до последнего борются за жизнь.

«Сухое» утопление возникает, когда происходит спазм голосовой щели и в результате вода не проникает в лёгкие.

Синкопальное утопление происходит при рефлекторной остановке сердца из-за спазма сосудов. В этом случае потерпевший, как правило, сразу идёт на дно.

От утопления следует отличать нахождение уже мёртвого человека в воде.

Механизм утопления

При утоплении в пресной воде происходит разжижение крови. Это объясняется поступлением воды из лёгких в кровяное русло. Происходит из-за разницы осмотического давления пресной воды и плазмы крови. Вследствие разжижения крови и резкого увеличения объёма крови в организме происходит остановка сердца (сердце не в состоянии перекачивать такой огромный объём).

При утоплении в солёной воде происходит прямо противоположный процесс-сгущение крови (гемоконцентрация).

Обычно механизм утопления таков: не умеющий плавать человек, попавший в воду, делает глубокие вдохи во время борьбы за свою жизнь. Вследствие этого происходит попадание некоторого количества воды в лёгкие и потеря сознания. Так как тело человека полностью погружено в воду и продолжаются дыхательные движения, то лёгкие постепенно полностью заполняются водой. В это время могут произойти судороги мышц тела. Через некоторое время происходит остановка сердца. Через несколько минут после этого начинаются необратимые изменения в коре головного мозга. При активной борьбе за свою жизнь организму требуется больше кислорода, т.о. гипоксия усиливается и смерть наступает в короткие сроки.

При утоплении в холодной воде, особенно у детей с небольшой массой тела и высокой регенерационной способностью организма, иногда возможно полное или частичное восстановление функций мозга после 5-10 минут после утопления, а очень редко - после нескольких часов. Это объясняется замедлением жизненных процессов, происходящих в организме пострадавшего.

Причины утопления

Утопление происходит по разным причинам. Часто люди тонут, пренебрегая элементарными мерами предосторожности (не заплывать за буйки, не купаться в нетрезвом виде, не купаться в сомнительных водоёмах, не купаться в шторм). При утоплении большую роль играет фактор страха.

Так, часто неумеющие плавать, случайно оказавшиеся в воде на большой глубине начинают хаотично грести руками и ногами с криком «Спасите, я тону!». Тем самым они выпускают воздух из лёгких и неизбежно погружаются в воду.

Утопление может возникнуть и у любителей подводного плавания. Подчас это ещё более опасно, чем простое утопление, особенно если нырять в одиночку. Часто утопление аквалангистов сопровождается так называемой «Кессонной болезнью».

Пословица «Спасение утопающих - дело рук самих утопающих» не лишена смысла. В критической ситуации самое главное - не растеряться. При попадании в воду необходимо трезво оценить ситуацию, успокоиться и плыть к берегу. Если через некоторое время появится сильная усталось - расслабиться, лечь на спину и, спокойно дыша отдохнуть. При попадании в водоворот надо нырнуть и на глубине попытаться отплыть в сторону (скорость течения на глубине всегда меньше). Если видно, что на Вас идёт большая волна - крайне желательно нырнуть, чтобы избежать удара.

Спасение утопающих

Спасти тонущего человека можно в первые 3-6 минут с начала утопления. Однако, при утоплении в очень холодной воде в отдельных случаях этот срок достигает 20-30 минут.

В практике судебной медицины зафиксированы случаи, когда утопленник успешно реанимировался после 20-30 минут нахождения в воде, при этом вода могла быть относительно тёплой, как пресной, так и солёной, а лёгкие заполнялись водой. Предполагается, что некоторое непродолжительное время альвеолы лёгких человека в состоянии усваивать кислород из воды при её достаточной насыщенности.

Подплывать к тонущему человеку желательно сзади. После этого необходимо перевернуть его на спину так, чтобы его лицо было на поверхности воды и быстро транспортировать к берегу. Следует помнить, что у утопающего человека развит так называемый «инстинкт самосохранения» и он может уцепиться за своего спасателя и потянуть на дно. Если это произошло, то ни в коем случае нельзя паниковать. Надо сделать глубокий вдох и нырнуть на глубину. Тонущий потеряет опору и разожмёт руки.

Первая помощь заключается в извлечении пострадавшего из воды. Затем необходимо определить пульс и вид утопления. Мокрое утопление характеризуется синюшным видом лица и кожи.

При мокром утоплении необходимо извлечь воду из дыхательных путей пострадавшего. Для этого его кладут на согнутое колено и похлопывают по спине. Затем, в случае отсутствия пульса, немедленно приступают к непрямому массажу сердца и искусственному дыханию.

В случае сухого или синкопального утопления необходимо сразу приступать к реанимационным мероприятиям.

Если человека удалось очень быстро вытащить из воды и он не успел потерять сознание, то необходимо всё равно вызвать скорую помощь, так как даже в этом случае существует риск осложнений.

Внимание! Каждого пострадавшего необходимо обязательно показать врачу, даже в случае отличного самочувствия после реанимации! Существует опасность отёка лёгких и других тяжких последствий (например, повторной остановки сердца). Только через одну неделю можно будет с уверенностью сказать, что его жизнь вне опасности!

ПОМОЩЬ ПРИ СОЛНЕЧНОМ УДАРЕ

Солнечный удар - болезненное состояние, расстройство работы головного мозга вследствие продолжительного воздействия солнечного света на непокрытую поверхность головы.

Симптомы

Солнечный удар сопровождается головной болью, вялостью, рвотой. В тяжелых случаях - комой. Симптомы перегревания усугубляются при повышении влажности окружающей среды.

Легкая степень:

Общая слабость;

Головная боль;

Тошнота;

Учащения пульса и дыхания;

Расширение зрачков.

Средняя степень:

Резкая адинамия;

Сильная головная боль с тошнотой и рвотой;

Оглушенность;

Неуверенность движений;

Шаткая походка;

Временами обморочные состояния;

Учащение пульса и дыхания;

Повышение температуры тела до 39 - 40 С.

Тяжелая форма солнечного удара развивается внезапно. Лицо гиперемировано, позже бледно-цианотичное. Наблюдаются случаи изменение сознания от легкой степени до комы, клонические и тонические судороги, бред, галлюцинации, повышение температура тела до 41 - 42°С, случаи внезапной смерти. Летальность 20 - 30%.

Первая помощь

Пострадавшего необходимо перенести в тень, сделать холодный компресс. В тяжелых случаях - искусственное дыхание.

СРОЧНО! Устранить тепловое воздействие;

Удалить пострадавшего из зоны перегревания;

Уложить на открытой площадке в тени;

Вдыхание паров нашатырного спирта с ватки;

Освободить от верхней одежды;

Смачивание лица холодной водой, похлопывание по груди мокрым полотенцем;

Положить на голову пузырь с холодной водой;

Частое опахивание;

Вызвать бригаду скорой помощи.

ПОМОЩЬ ПРИ ТЕПЛОВОМ УДАРЕ

Тепловой удар - следствие перегрева организма. При жаре организм не в состоянии поддерживать нормальную температуру тела, невозможность адекватной терморегуляции приводит к серьезным нарушениям. Тепловой удар может вызвать тяжелые последствия, вплоть до остановки сердца.

Признаки теплового удара

Покраснение кожи тела;

Одышка;

Слабость;

Тошнота, рвота;

Головокружение, потемнение в глазах;

Частый и слабый пульс;

В тяжелых случаях - судороги, галлюцинации, потеря сознания.

Помощь при тепловом ударе

При первых признаках теплового удара следует вызвать врача. До его приезда задача - обеспечить охлаждение организма.

Если пострадавший чувствует тошноту, слабость - ему следует принять горизонтальное положение, лежа на спине в прохладном месте.

Приложите на лоб и под затылок холодные компрессы. В водительской аптечке можно воспользоваться охлаждающим (гипотермическим) пакетом.

Обеспечьте приток свежего воздуха.

По возможности обливайте тело прохладной (18-20С) водой, можно даже принять прохладную ванну.

Если сознание замутнено, то следует вдыхать пары нашатырного спирта.

ПОМОЩЬ ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВМАХ

в разработке!!!

При подготовки статьи были использованны материалы сайта http://ru.wikipedia.org/

Материалы несут ознакомительный характер.

Они взяты из открытых источников в сети интернет, если данная публикация нарушает Ваши авторские либо смежные права, просьба сообщить об этом владельцу домена.

Страница будет либо полностью удалена, либо обсудим с Вами возможность разрешения публикации данных материалов.

Связаться с администрацией сайта можно через.

СЛУЧАЯХ

Волгоград

1998

Рецензент: А. Г. Кацнельбоген,

доктор медицинских наук, профессор.

Составитель А. И. Гомончук.

Первая медицинская помощь при травмах и несчастных случаях.

Методическая разработка для студентов педагогических университетов. Волгоград: 1998. 116 с.

Работа выполнена квалифицированно и обстоятельно, с учётом педагогической студенческой аудитории. Отдельные вопросы освещены излишне подробно (острая ожоговая токсемия, острая септикотоксемия).

Методика оказания первой медицинской помощи по таким проблемам, как остановка кровотечения, реанимация, иммобилизация, десмургия требуют более детального изложения в плане проведения практических занятий. Эти вопросы целесообразно изложить в виде отдельного приложения.

Отдельное издание настоящей работы оправдано.

Профессор. /Кацнельбоген/

© Составитель А. И. Гомончук, 1998.

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ.

Исход повреждений, особенно тяжёлых и опасных, часто решается в течение нескольких минут после происшествия и зависит, прежде всего, от своевременности и качества первой помощи, которую получит пострадавший. Поэтому жизненно важно, чтобы любой человек, оказавшийся на месте несчастия или вблизи от него, владел приёмами быстрой и эффективной первой медицинской помощи.

Эта методическая разработка поможет вам в изучении способов первой помощи и оказании её в любых ситуациях, где произошла беда. Следуя советам и указаниям этой разработки, вы сможете также обучить правильным действиям при оказании первой медицинской помощи ваших товарищей и членов своей семьи, предупредить опасные осложнения, вернуть или сохранить здоровье и трудоспособность пострадавшим. От ваших знаний и умения может завесить жизнь человека, попавшего в беду.

Оказывая первую медицинскую помощь, будьте всегда осторожны – не повредите тому, кому вы хотите помочь. Помните, что ваша помощь – только начало лечения. Она очень важна, но никогда не заменит квалифицированных действий врача-специалиста. Вы не должны пытаться лечить пострадавшего – это дело врачей. Ваша задача – оказать только первую медицинскую помощь. И если она нужна – спешите её оказать. И пусть предлагаемая методическая разработка поможет вам быстро и верно это сделать.

Первая медицинская помощь предназначена для устранения опасных для жизни повреждений организма, предупреждения опасных осложнений и обеспечения максимально благоприятных условий для транспортировки пострадавшего.

Первая медицинская помощь может быть оказана на месте поражения самим пострадавшим (самопомощь), его товарищем (взаимопомощь), санитарными дружинницами. С 1977 г. в нашей стране проводится обучение правилам первой медицинской помощи всех водителей, работников службы ГАИ и милиции, педагогов и других специалистов.

Какое же место занимает эта помощь в системе организации медицинской помощи населению и какой объём мероприятий она предусматривает?

Различают следующие виды медицинской помощи :

q Первую (неквалифицированную) медицинскую помощь;

q Первую квалифицированную (доврачебную) медицинскую помощь;

q Первую врачебную медицинскую помощь;

q Квалифицированную медицинскую помощь;

q Специализированную медицинскую помощь.

Первая (неквалифицированная) медицинская помощь осуществляется чаще всего лицами, не имеющими медицинского образования и очень часто при отсутствии какого-либо медицинского оснащения. Она предусматривает выполнение следующих мероприятий, которые должны быть выполнены по жизненным показаниям :

Ø немедленное прекращение воздействия на пострадавшего поражающих факторов (извлечение из-под тяжести, завалов, из горящего помещения, из воды, прекращение воздействия электрического тока или отравляющих газов и проведение аналогичных действий в других экстремальных ситуациях);

Ø проведение временной остановки кровотечения;

Ø накладывание повязки, после соответствующей обработки раны, на различные участки тела;

Ø проведение искусственной вентиляции лёгких и непрямого массажа сердца при возникновении клинической смерти;

Ø проведение простейших противошоковых мероприятий;

Ø выполнение транспортной иммобилизации при переломах, вывихах, обширных ранениях, массивных кровотечениях, укусах ядовитых животных и насекомых, синдроме длительного раздавливания с использованием подручных средств;

Ø оказание первой помощи при острых и хронических заболеваниях, отравлениях, перегревании и переохлаждении организма.

При наличии соответствующего практического навыка и определённой теоретической подготовки (в том числе и с учётом обучения в педагогическом университете и др. учебных заведениях), обладая навыком производства внутримышечных и подкожных инъекций, объём мероприятий первой неквалифицированной медицинской помощи может быть расширен , за счёт введения антидотов при отравлениях ОВ (из индивидуальных аптечек), введения обезболивающих веществ, некоторых сердечно-сосудистых веществ, антибиотиков (с использованием домашней аптечки).

Первая квалифицированная (доврачебная) медицинская помощь оказывается лицами, имеющими подготовку по оказанию медицинской помощи (средний медицинский персонал) с использованием соответствующего их образованию медицинского оснащения (сумки санитарные, фельдшерские укладки и др.).

Первая врачебная медицинская помощь оказывается врачом, имеющим необходимый инструментарий и лекарственные средства. Объём такой помощи регламентируется условиями её оказания (на улице, у постели больного, в поликлинике, в машине “скорой помощи”, стационаре и т.д.).

Квалифицированная медицинская помощь оказывается врачами-специалистами в условиях многопрофильных больниц. Это специалисты высокой квалификации, которые выполняют разнообразные оперативные вмешательства, различные сложные пособия и манипуляции. Они используют соответствующее специальности оснащение и аппаратуру.

Специализированная медицинская помощь осуществляется на самом высоком уровне квалифицированными специалистами в условиях специализированных клиник и институтов (нейрохирургическая, ожоговая, и др. виды помощи).

Грамотное оказание первой медицинской помощи в возможно более ранние сроки имеет решающее значение для дальнейшего течения и исхода поражения, а иногда и спасения жизни. Характер и объём первой медицинской помощи зависит от многих обстоятельств и, прежде всего, от вида, размера и тяжести самого повреждения, а также от условий и обстановки, в которых оказывается эта помощь. При сильном кровотечении, поражении электрическим током, утоплении, прекращении сердечной деятельности и дыхания, в ряде других случаев первая медицинская помощь должна оказываться немедленно. Если в помощи будет нуждаться одновременно большое число поражённых, то определяется срочность и очерёдность её оказания. В первую очередь помощь оказывается детям и тем пострадавшим, которые могут погибнуть, если не получат её тотчас же.

Приступая к оказанию первой медицинской помощи при комбинированном поражении, надо определить последовательность выполнения отдельных её приёмов. Сначала производят те приёмы, от которых зависит сохранение жизни поражённого, или те, без которых невозможно выполнить последующие приёмы первой медицинской помощи. Так, при открытом переломе бедра и наличии артериального кровотечения, сначала надо остановить опасное для жизни кровотечение, затем на рану наложить стерильную повязку и только потом приступить к иммобилизации конечности: наложить шину из подручных или табельных средств для достижения неподвижности. Однако во всех условиях при наличии открытой раневой поверхности оказывающий помощь должен стремиться к максимальному соблюдению асептики.

Все приёмы первой медицинской помощи должны быть щадящими. Грубые вмешательства могут повредить пострадавшему и ухудшить его состояние. Если первую медицинскую помощь оказывает не один, а двое или несколько человек, то надо действовать слажено. В этом случае один из оказывающих помощь должен быть старшим и руководить выполнением всех приёмов.

При оказании первой медицинской помощи используют табельные иподручные средства. Табельными средствами являются: перевязочный материал – бинты, перевязочные пакеты медицинские, большие и малые стерильные повязки и салфетки, вата и др. Для остановки кровотечения применяют кровоостанавливающие жгуты, а для проведения иммобилизации специальные шины. При оказании помощи используют некоторые медикаменты: спиртовой 5%-й раствор йода в ампулах или во флаконе, 1 – 2%-й спиртовой раствор бриллиантового зелённого во флаконе, валидол в таблетках, настойку валерианы, нашатырный спирт в ампулах, соду пищевую в таблетках или порошке, вазелин и др.

Во всех учебных заведениях и учреждениях, в местах организованного отдыха взрослых и детей должны быть аптечки первой помощи . Аптечками должны быть снабжены транспортные средства, в том числе личные автомобили.

В качестве подручных средств оказания первой медицинской помощи могут использоваться при наложении повязок – чистая простынь, рубашка, ткань; для остановки кровотечения – брючный ремень или пояс, закрутка из ткани; при переломах – полоски твёрдого картона или фанеры, доски, палки и др.

Раной называется механическое повреждение тканей, при котором нарушается целостность кожных покровов или слизистых оболочек, а зачастую и глубжележащих тканей (подкожной клетчатки, мышц, костей и др.). В зависимости от силы физического или механического воздействия и места их приложения могут возникать разнообразные дефекты кожи и слизистых, размозжения и ушибы мышц, травмы нервов и кровеносных сосудов. Независимо от происхождения ране присущи следующие признаки: боль, зияние (расхождение краёв раны), кровотечение, нарушение функции пострадавшей части тела. Ранения могут сопровождаться и общими симптомами (синдромами): обмороком, коллапсом, шоком, анемией.

Боль возникает вследствие раздражения и повреждения окончаний чувствительных нервов в области травмированных тканей. Интенсивность боли при ранении зависит:

Ø от локализации раны. Наиболее выраженной болевой чувствительностью обладает кожа кончиков пальцев, носа, зуба, языка, половых органов;

Ø от характера ранящего оружия. Острый ранящий предмет вызывает меньшую болезненность, чем тупой;

Ø от быстроты повреждения ткани. Чем быстрее наносится травма тем менее выражена боль;

Ø от индивидуальных особенностей и психического состояния пострадавшего.

Боль наиболее интенсивна тотчас после ранения и в течение первых суток. Затем она переходит в умеренную болезненность под воздействием дополнительных раздражающих факторов (давление на рану, движение травмированной конечности, при перевязке раны). Сильные болевые ощущения могут вызвать и общие тяжёлые явления в виде травматического (раневого) шока.

Зияние раны возникает в результате расхождения её краёв и зависит от размера раны, характера повреждения, сократимости мягких тканей (так концы перерезанного сухожилия или сосуда, далеко отходят один от другого).

Кровотечение различной силы и характера, является важнейшим признаком любого ранения. Сила кровотечения определяется видом раны (например, резаные раны кровоточат больше, чем ушибленные), уровнем кровяного давления, видом и размером повреждённого сосуда.

Кроме того, в той или иной степени нарушается функция повреждённой части тела. Например, движения конечности при обширной ране.

Оказывая первую медицинскую помощь, необходимо всегда помнить, что любая рана представляетопасность для жизни в виду возможных следующих смертельных осложнений : кровопотери (острого малокровия), нарушения целостности жизненно важных органов, травматического шока и развития инфекции.

Раны могут быть различными в зависимости от их происхождения, размера, формы, глубины, инфицированности и др. признаков, что и определяет наличие их различных классификаций.

I. По характеру ранящего предмета различают следующие раны:

Колотые раны являются следствием проникновения в тело колющих предметов – иглы, гвоздя, шила, ножа, острой щепки и др. Форма входного отверстия и раневого канала, особенности повреждения зависят от величины ранящего предмета и глубины его проникновения. Колотые раны, нанесённые большим и острым предметом, расположенные на голове, шее, груди и животе, могут быть весьма опасными, если ранящий предмет проник далеко и повредил какой-нибудь крупный кровеносный сосуд или внутренний орган. Они опасны и в связи с возможным заносом инфекции и развитием перитонита и сепсиса. Такие пострадавшие после оказания первой помощи должны быть немедленно направлены для врачебного обследования.

Резаные раны наносятся острыми предметами – бритвой, ножом, стеклом, железом. Они отличаются ровными краями и обильным кровотечением. Стенки ран сохраняют жизнеспособность и в меньшей степени, чем другие раны, подвергаются инфицированию.

Ушибленные, рваные и размозжённые раны происходят от действия тупых предметов – удара камнем, молотком, частями двигающихся машин, вследствие падения с высоты. Эти тяжёлые и опасные раны, характеризуются сложной формой, неровными краями, пропитаны кровью, омертвлёнными тканями на значительном протяжении, часто сопровождаются отслойкой лоскутов кожи, повреждением сухожилий, мышц и сосудов. Они мало кровоточат и имеют предрасположенность к длительным гнойным осложнениям.

Рубленые раны (например, нанесённые топором) по своим особенностям близки к резаным, но могут сопровождаться повреждением мышц и костей. Края раны значительно травмированы, что ухудшает процесс заживления.

Скальпированные раны являются разновидностью резанных. Они проявляются отслойкой кожи и подкожной клетчатки от подлежащих тканей. Такая рана может быть следствием травмы режущим предметом, движущимся по касательной.

Укушенные раны наносятся зубами кошек, бродячих собак, другими домашними и дикими животными, змеями. Они не очень обширные и глубокие, но всегда инфицированные вирулентной флорой Их главная опасность – возможность крайне тяжёлых последствий (бешенство, столбняк).

Огнестрельные раны образуются в результате преднамеренного или неосторожного применения огнестрельного оружия и могут быть пулевыми, осколочными, дробовыми, шариковыми, пластиковыми. Они отличаются большой зоной повреждения, травмой внутренних органов, сосудов и нервов, высокой степенью инфицированности. При огнестрельном ранении различают: входное отверстие, раневой канал или полость раны, а при сквозных ранах – и выходное отверстие. Такие раны обладают пониженной сопротивляемостью к инфекции и замедленной регенераторной способностью. При ранениях полостей (грудной, брюшной, черепа, суставов и др.) возникают проникающие ранения.

Раны могут быть одиночными, множественными, и сочетанными (ранение органов одной анатомической области).

II. По сложности ранения выделяют:

Ø простые ранения – с повреждением кожи и подкожной клетчатки;

Ø осложнённые – с повреждением костей, сосудов и нервов;

Ø комбинированные – с ожогами, отморожениями.

III. По инфицированности ран выделяют: асептические, бактериально загрязнённые и инфицированные. Следует помнить, что все раны (за исключением операционных) являются инфицированными. Микробы попадают в рану в момент ранения вместе с ранящим предметом, землёй, кусками одежды, воздухом и при прикосновении к ней руками пострадавшего (первичная инфекция), либо заносятся впоследствии в результате нарушения асептики при оказании первой помощи и при лечении (вторичная инфекция). В первичном загрязнении участвуют различные сапрофиты и небольшой процент условно-патогенных микроорганизмов. Инфицированные раны в дальнейшем течении характеризуются наличием местного воспаления, распространением инфекции в толщу тканей, в лимфатические и кровеносные пути. Инфекция в ране развивается при слабом кровоснабжении раны, наличии инородных тел, а также при тяжёлых осложнениях: анемии, шоке. Наиболее опасно попадание в рану микробов, развивающихся при отсутствии воздуха и вызывающих анаэробную инфекцию (газовую гангрену). Другим опасным осложнением ран является их заражение возбудителем столбняка. С целью его профилактики при всех ранениях, сопровождающихся загрязнением, особенно землёй, а также при размозжении тканей раненному вводят в лечебных учреждениях очищенный противостолбнячный анатоксин или противостолбнячную сыворотку.

IV. По отношению к полостям тела различают проникающие и непроникающие раны. При проникающих ранениях груди возникает пневмоторакс (поступление воздуха в плевральную полость) и возможно повреждение внутренних органов грудной клетки. Пневмоторакс может быть наружным, при котором плевральная полость сообщается с атмосферой через рану грудной стенки, и внутренним, когда повреждается лёгочная ткань и бронхи, а воздух из плевральной полости проходит в трахею. Различают также открытый и закрытый пневмоторакс. При открытом пневмотораксе воздух в момент вдоха заполняет плевральную полость, а при выдохе выходит из неё. При закрытом пневмотораксе попавший в плевральную полость воздух не сообщается с атмосферой и со временем рассасывается.

Наибольшую опасность представляетклапанный пневмоторакс , при котором воздух в момент вдоха поступает в плевральную полость, а при выдохе из-за смещения тканей в ране и её закрытия не выходит наружу. В этом случае возникает напряжённый пневмоторакс, вызывающий сдавление сосудов и сердца, нарушение сердечной деятельности. Если повреждается ткань лёгкого, то у пострадавшего отмечается кровохарканье, кровотечение в плевральную полость (гемоторакс), а иногда и кровотечение через рот и нос.

При проникающих ранениях груди могут повреждаться диафрагма и внутренние органы живота. Одновременное повреждение внутренних органов грудной и брюшной полостей особенно опасны для жизни пострадавшего.

Проникающие ранения живота могут быть с повреждением и без повреждения внутренних органов: печени, желудка, кишечника, почек и др., с их выпадением или без выпадения из брюшной полости. Признаками проникающих ранений живота, кроме раны, являются, наличие в ней разлитых болей, напряжение мышц брюшной стенки, вздутие живота, жажда, сухость во рту. Повреждение внутренних органов брюшной полости может быть и при отсутствии раны, в случае закрытых травм живота.

V. В зависимости от происхождения раны делятся на преднамеренные и случайные.

Всякое повреждение тканей сопровождается сложным комплексом морфологических и биохимических изменений в раневом очаге. В травмированных тканях возникает кратковременный спазм сосудов, сменяющийся расширением артериол и капилляров. Нарушение кровообращения в тканях влечет за собой нарушение метаболизма; расщепление углеводов происходит по анаэробному типу, в результате чего увеличивается содержание молочной кислоты и развивается ацидоз. В повреждённых тканях происходит накопление биологически активных веществ, нарушается водно-электролитный обмен, что является благоприятной средой для развития микроорганизмов. В течение раневого процесса выделяют три фазы : 1-я – фаза воспаления; 2-я – фаза регенерации, образования и созревания грануляционной ткани: 3-я – фаза реорганизации рубца и эпителизации. С учётом указанных фаз проводят соответствующее лечение.

Процесс заживления ран зависит от многих общих и местных условий. Из общих условий необходимо указать на влияние возраста (у молодых раны заживают быстрее), многих болезней (авитаминозы, малокровие, туберкулёз, диабет и др.), при которых раны заживают медленнее.

При тесном соприкосновении краёв ран (что бывает при наложении швов на рану), при отсутствии кровоизлияний, натяжении краёв раны, при её “асептичности”, хорошем кровоснабжении и общем хорошем состоянии организма рана без каких-либо осложнений заживает первичным натяжением, при котором ткани прочно срастаются на 6 – 8 день, а потому именно в эти дни обычно снимают швы, наложенные на рану. У детей швы снимают на 5 – 6 день. После заживления на месте раны остаётся подвижный линейный малозаметный рубец. Первичным натяжением заживает большинство ран после чистых операций, а также некоторые поверхностные, небольшие раны (резаные и др.).

При расхождении краёв раны, т.е. наличии раневой полости (что часто бывает, если рану не зашивают), инородных тел, кровоизлияний, омертвевших тканей и особенно часто при развитии в ране гнойной инфекции рана заживает вторичным натяжением. В этих случаях в ней возникает нагноение, и процесс заживления затягивается на много дней, недель и даже месяцев в зависимости от величины раны, особенностей инфекции и др.

В некоторых случаях, например при поверхностных ранах, царапинах, ожогах и др., происходит заживление раны под струпом, т.е. под корочкой из свернувшейся и высохшей крови и лимфы, образовавшейся на поверхности раны.

Первая медицинская помощь при ранениях имеет целью остановить кровотечение (хотя бы временно), защитить рану от загрязнения и проникновения в неё микробов, ослабить болевые ощущения у пострадавшего.

Прежде всего, необходимо обнажить ту часть тела, где имеется ранение. С этой целью с раненого осторожно снимают одежду или обувь, а если это затруднительно, то разрезают их по швам. При осмотре раненого и оказании ему помощи запрещается исследование раны пальцем или каким-либо инструментом во избежание занесения в неё вторичной инфекции. Оказание помощи должно происходить при максимальном соблюдении правил асептики.

Асептика – это совокупность мероприятий, направленных на предупреждение попадания микробов в рану. Асептика достигается строгим соблюдением основного правила – всё, что соприкасается с раной, должно быть стерильным (не иметь микробов).

Антисептикой называется система мероприятий, направленных на уменьшение количества микробов или их уничтожение в ране. Различают механическую, физическую, химическую и биологическую антисептику. Механическая антисептика состоит в первичной хирургической обработке ран. Физическая антисептика заключается в применении таких методов, при которых создаются неблагоприятные условия в ране для выживания микробов, – это высушивание раны, её дренирование и отток раневого отделяемого. Убивает микробов солнечный свет и искусственное ультрафиолетовое облучение. Химическая антисептика основана на применении различных лекарственных средств. Наиболее широко применяются такие антисептики как настойка йода, этиловый спирт, растворы хлорамина, риванола, перманганата калия и др. Антисептики могут состоять из нескольких веществ. К биологическим антисептикам относятся антибиотики, которые используются для профилактики и лечения раневой инфекции. Способы асептики и антисептики дополняют друг друга в борьбе с инфекционным заражением ран.

При наличии ссадин, уколов и мелких ран повреждённые места смазывают 5% спиртовым раствором йода или 2% спиртовым раствором бриллиантового зелённого, обрабатывают раствором перекиси водорода и накладывают стерильную повязку. Перед тем, как нанести на рану перечисленные средства, надо дать стечь нескольким каплям крови, особенно после уколов. Загрязнённую кожу следует очистить кусочком марли, смоченной спиртом, бензином, одеколоном. Мелкие раны и царапины, после проведённой выше указанной обработки можно закрыть бактерицидным пластырем. Остановка кровотечения и предупреждение попадания микробов в рану чаще всего достигается наложением на рану стерильной (асептической) повязки.

При обширных и глубоких ранах необходимо, прежде всего, остановить кровотечение. Если на поверхности имеются свободно лежащие обрывки одежды или какие-либо инородные тела, их осторожно удаляют, не касаясь поверхности раны. Инородные тела, внедрившиеся глубоко в ткани, извлекать не следует, так как это может вызвать или усилить кровотечение и способствовать занесению инфекции. Какие-либо промывания раны запрещаются. Перед наложением повязки края раны желательно дважды смазать спиртовым раствором йода или спиртом. Для наложения повязки на рану удобнее всего использовать индивидуальные перевязочные пакеты. При обширных ранениях мягких тканей, а также при повреждении костей и суставов необходима транспортная иммобилизация повреждённой конечности. С целью ослабить сильные болевые ощущения пострадавшему вводят обезболивающие препараты (анальгин внутримышечно). Если у раненого имеются или развиваются явления травматического шока необходимо выполнить простейшие противошоковые мероприятия. После оказания первой медицинской помощи раненого направляют в лечебное учреждение.