Бархатные революции. Бархатная революция» в ГДР и падение Берлинской стены Бархатные революции в восточной европе таблица

В начале-середине 80-х гг. в ГДР постепенно проявлялись кризисные тенденции. Причины кризиса:

Экономические:

– отсутствие экономического роста;

– отсутствие экономических стимулов к труду;

– покрытие недостатков собственной экономики за счет иностранных кредитов, по которым невозможно расплатиться.

Социальные:

– заработная плата и материальное положение в ГДР значительно меньше и хуже, чем в ФРГ;

– хорошее по сравнению с другими странами Восточной Европы снабжение жителей ГДР было возможно только благодаря экономической помощи СССР, который теперь сам переживал кризис;

Политические:

– у власти старое руководства, которое согласно проводить только экономические реформы, а уступок в политической сфере не желает;

– правительство ГДР публично осудило перестройку в СССР и запретило распространение в стране советских газет и журналов.

Международные:

– окончание Холодной войны;

– перестройка в СССР, революции 1988-1989 гг. в Польше, Венгрии и Чехословакии, которые устанавливают прямые отношения с Западом.

В 1989 г. Венгрия открывает границу с Австрией, вслед за ней свободный выезд на Запад разрешают Польша и Чехословакия.

Население ГДР выражало недовольство тем, что аналогичные мероприятия не проводятся в их стране. Масла в огонь подлили коммунальные выборы – 95,98% населения проголосовали за кандидатов Национального фронта, и демонстративная поддержка, оказанная ГДР китайскому правительству, кроваво подавившему 4 июня 1989 г. студенческую демонстрацию.

На этом фоне летом 1989 г. усиливается поток беженцев, желающих перебраться из ГДР в ФРГ, тысячи людей устремляются в Польшу, Венгрию и Чехословакию. Западногерманские посольства в этих странах были переполнены, для размещения беженцев пришлось брать в аренду школы и спортзалы. В то же время их переправка в ФРГ шла медленно.

Начались беспорядки и в самой ГДР. С 7 июня каждый понедельник проводились акции протеста против фальсификации итогов выборов. Правительство ФРГ добилось от властей ГДР разрешения на транзит через ее территорию поездов с немецкими беженцами из Польши и Чехословакии. Это еще более накалило обстановку, вспыхнули массовые беспорядки, жестоко подавленные.

В таком положении страна подошла к своему 40-летию. Официальные праздничные мероприятия, запланированные Хонеккером, должны были продемонстрировать спокойствие и незыблемость социалистического строя. Для участия в торжествах был приглашен и М.С. Горбачев. Во время своего выступления советский лидер скрыто покритиковал руководство ГДР. В своем выступлении Хонеккер даже не затронул проблему беженцев и кризиса в стране. Во время движения Горбачева по городу, толпы немцев скандировали «Горби!» и «Мы – народ!».

После юбилея внутри Политбюро развернулись острые дискуссии по положению в стране, в ходе которых Хонеккер был подвергнут небывало резкой критике. 17 октября он подал в отставку. Во главе партии стали Кренц и Модров. Первый был скомпрометирован манипуляцией с итогами выборов и поездкой в Китай, второй – кровавыми столкновениями полиции с демонстрантами в Дрездене 4 октября. Ни одного важного политического шага они так и не предприняли. Протесты населения против политики СЕПГ продолжились. В первые 7 дней ноября акции протеста достигли своего апогея, на митингах в Берлине и Лейпциге собиралось по 500 тыс. чел., аналогично обстояло дело и в других городах. Количество беженцев достигло 500 человек в час. В этой ситуации 8 ноября Политбюро СЕПГ в полном составе ушло в отставку. Новым премьер-министром ГДР был назначен Модров.

Новое правительство разработало новый закон о выезде из страны и опубликовало его. В нем предусматривалось право выезда на 1 месяц в году при наличии загранпаспорта и специальной визы, выдаваемой полицией в течение 30 дней после подачи заявления. Начались демонстрации.

9 ноября 1989 г. Кренц передал текст проекта новых правил перехода границы секретарю. В прямом эфире телевидения сказали, что ГДР открыла свои границы и с 8 часов завтрашнего утра любой гражданин страны может получить визу. Этого оказалось достаточно, чтобы жители Берлина бросились к стене, отделявшей их от Западного Берлина. Пограничники тоже не имели никакой информации, кроме телевизионного заявления. Чтобы не допустить давки и гибели людей, после консультаций с руководством было решено открыть дополнительные переходы – в ряде мест были проделаны бреши. Население восприняло эти меры как сигнал к общему разрушению стены. Берлинская стена высотой 3,5-4,2 м и длиной 107 км пала. С 1961 по 1989 гг. при попытке пересечения границы погибло 80 человек.

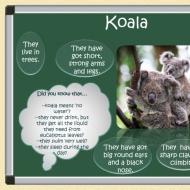

Выражение "бархатная революция" появилось в конце 1980-х - начале 1990-х годов. Оно не вполне отражает характер событий, описываемых в общественных науках термином "революция". Этот термин означает всегда качественные, коренные, глубокие изменения в социальной, экономической и политической сферах, которые приводят к трансформации всей общественной жизни, смене модели устройства общества.

Что это такое?

"Бархатная революция" - то общее название процессов, протекавших в государствах Центральной и Восточной Европы в период с конца 1980-х по начало 1990-х годов. Крушение в 1989 году Берлинской стены стало своеобразным их символом.

Название "бархатная революция" эти политические перевороты получили потому, что в большинстве государств совершались бескровно (кроме Румынии, где произошло вооруженное восстание и самовольная расправа c Н. Чаушеску, бывшим диктатором, и его женой). События везде, кроме Югославии, произошли относительно быстро, почти мгновенно. На первый взгляд, схожесть их сценариев и совпадение по времени вызывает удивление. Однако давайте разберемся в причинах и сущности этих переворотов - и мы увидим, что эти совпадения не случайны. Данная статья даст определение термина "бархатная революция" кратко и поможет разобраться в ее причинах.

События и процессы, происходившие в Восточной Европе в конце 80-х и начале 90-х годов, вызывают интерес политиков, ученых, широкой общественности. Каковы же причины революции? И в чем их сущность? Попробуем ответить на эти вопросы. Первой в целом ряду подобных политических событий в Европе стала "бархатная революция" в Чехословакии. С нее и начнем.

События в Чехословакии

В ноябре 1989 года произошли коренные перемены в ЧССР. "Бархатная революция" в Чехословакии привела к бескровному свержению коммунистического строя в результате акций протеста. Решающим импульсом стала организованная 17 ноября студенческая демонстрация в память Яна Оплетала, студента из Чехии, погибшего во время протестов против оккупации государства нацистами. В результате событий 17 ноября ранения получили более 500 человек.

20 ноября студенты объявили забастовку, и во многих городах начались массовые демонстрации. 24 ноября в отставку подал первый секретарь и некоторые другие руководители коммунистической партии страны. 26 ноября прошел грандиозный митинг в центре Праги, участниками которого стали около 700 тысяч человек. 29 ноября парламент отменил действие конституционной статьи о руководстве коммунистической партии. 29 декабря 1989 года Александр Дубчек был избран председателем парламента, а Вацлава Гавела избрали президентом Чехословакии. Причины "бархатной революции" в Чехословакии и других странах будут описаны ниже. Ознакомимся также с мнениями авторитетных экспертов.

Причины "бархатной революции"

Какими же причинами мотивирована столь коренная ломка общественного строя? Ряд ученых (например, В. К. Волков) внутренние объективные причины революции 1989 года видят в разрыве между и характером производственных отношений. Тоталитарные или авторитарно-бюрократические режимы стали препятствием для научно-технического и экономического прогресса стран, тормозили интеграционный процесс даже в пределах СЭВ. Почти полувековой опыт стран Юго-Восточной и Центральной Европы показал, что они сильно отстали от передовых капиталистических государств, даже от тех, с кем были когда-то на одном уровне. Для Чехословакии и Венгрии это сравнение с Австрией, для ГДР - с ФРГ, для Болгарии - с Грецией. ГДР, лидируя в СЭВ, по данным ООН, в 1987 году по ВОП на душу населения занимала лишь 17-е место в мире, ЧССР - 25-е место, СССР - 30-е. Увеличивался разрыв в уровне жизни, качестве медицинского обслуживания, социальной обеспеченности, культуре и образовании.

Стадиальный характер начало приобретать отставание стран Восточной Европы. Система управления с централизованным жестким планированием, а также сверхмонополизмом, так называемая командно-административная система порождала неэффективность производства, его загнивание. Это стало особенно заметно в 50-80-е годы, когда в данных странах задержался новый этап НТР, выведший Западную Европу и США на новый, "постиндустриальный" уровень развития. Постепенно, к концу 70-х годов, началась тенденция к превращению социалистического мира во второстепенную социально-политическую и экономическую силу на мировой арене. Лишь в военно-стратегической области у него оставались сильные позиции, да и то в основном из-за военного потенциала СССР.

Национальный фактор

Другим мощным фактором, благодаря которому осуществилась "бархатная революция" 1989 года, стал национальный. Национальная гордость, как правило, была ущемлена тем, что авторитарно-бюрократический режим напоминал советский. Бестактные действия советского руководства и представителей СССР в этих странах, их политические ошибки действовали в том же направлении. Подобное наблюдалось в 1948 году, после разрыва отношений между СССР и Югославией (результатом которого стала затем "бархатная революция" в Югославии), в ходе судебных процессов по образцу московских предвоенных и т. д. Руководство правящих партий, в свою очередь, перенимая догматический опыт СССР, вносило свою лепту в изменение местных режимов по советскому типу. Все это рождало ощущение, что такой строй навязан извне. Этому способствовало вмешательство руководства СССР в события, происходившие в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968-м (позднее совершилась "бархатная революция" в Венгрии и Чехословакии). В сознании людей закреплялась мысль о "доктрине Брежнева", то есть ограниченном суверенитете. Большинство населения, сравнивая экономическое положение своей страны с положением соседей на Западе, начинало невольно связывать воедино политические и экономические проблемы. Ущемление национальных чувств, социально-политическая неудовлетворенность оказывали свое воздействие в одном направлении. В результате этого начались кризисы. 17 июня 1953 года кризис произошел в ГДР, в 1956 году - в Венгрии, в 1968-м - в Чехословакии, а в Польше он происходил неоднократно в 60-х, 70-х и 80-х годах. Они, однако, не имели позитивного разрешения. Эти кризисы только способствовали дискредитации имеющихся режимов, накоплению так называемых идейных сдвигов, которые обычно предшествуют политическим переменам, созданию негативной оценки партий, находящихся у власти.

Влияние СССР

В то же время они показали, почему авторитарно-бюрократические режимы были стабильными - они принадлежали к ОВД, к "социалистическому содружеству", испытывали давление со стороны руководства СССР. Любая критика существующей реальности, любые попытки внести коррективы в теорию марксизма с позиций творческого понимания с учетом существующей действительности объявлялись "ревизионизмом", "идеологическими диверсиями" и т. д. Отсутствие в духовной сфере плюрализма, единообразие в культуре и идеологии приводило к двоякомыслию, политической пассивности населения, конформизму, что разлагало личность нравственно. С этим, конечно, не могли смириться прогрессивные интеллектуальные и творческие силы.

Слабость политических партий

По нарастающей начали возникать в странах Восточной Европы. Наблюдая за тем, как происходит перестройка в этих стран ожидало подобных реформ у себя на родине. Однако в решающий момент выявилась слабость субъективного фактора, а именно отсутствие зрелых политических партий, способных осуществить серьезные перемены. Правящие партии за долгое время своего бесконтрольного правления потеряли творческую жилку, способность к обновлению. Утратился их политический характер, который стал всего лишь продолжением государственной бюрократической машины, все больше терялась связь с народом. Интеллигенции эти партии не доверяли, молодежи уделяли недостаточно внимания, не могли найти с ней общий язык. Политика их лишилась доверия населения, особенно после того как руководящий состав все сильнее разъедала коррупция, стало процветать личное обогащение, утратились моральные ориентиры. Стоит отметить репрессии против недовольных, "инакомыслящих", которые практиковались в Болгарии, Румынии, ГДР и других странах.

Казавшиеся мощными и монопольными правящие партии, отделившись от государственного аппарата, постепенно начали разваливаться. Начавшиеся споры насчет прошлого (оппозиция считала компартии ответственными за кризис), борьба между "реформаторами" и "консерваторами" внутри них - все это парализовало в известной мере деятельность данных партий, они понемногу теряли боеспособность. И даже в подобных условиях, когда политическая борьба сильно обострилась, они все же надеялись, что имеют монополию на власть, но просчитались.

Возможно ли было избежать этих событий?

Неизбежна ли "бархатная революция"? Вряд ли можно было ее избежать. Прежде всего это объясняется внутренними причинами, о которых мы уже упоминали. То, что случилось в Восточной Европе, во многом результат навязанной модели социализма, отсутствия свободы для развития.

Начавшаяся в СССР перестройка, казалось, дала толчок для социалистического обновления. Но многие руководители стран Восточной Европы не смогли понять уже назревшую необходимость кардинального переустройства всего общества, оказались неспособны принять сигналы, посылаемые самим временем. Привыкшие лишь получать указания сверху партийные массы оказались в этой ситуации дезориентированными.

Почему не вмешалось руководство СССР?

Но почему же предчувствовавшее скорые перемены в странах Восточной Европы советское руководство не вмешалось в ситуацию и не отстранило от власти прежних руководителей, своими консервативными действиями лишь усиливавших недовольство населения?

Во-первых, не могло быть и речи о силовом давлении на эти государства после событий апреля 1985 года, вывода Советской Армии из Афганистана и заявления о свободе выбора. Это было ясно для оппозиции и руководства стран Восточной Европы. Одних это обстоятельство разочаровывало, других оно "окрыляло".

Во-вторых, на многосторонних и двухсторонних переговорах и встречах в период с 1986 по 1989 год руководство СССР неоднократно заявляло о пагубности застоя. Но как же реагировали на это? Большинство глав государств в своих действиях не показывали стремления к изменениям, предпочитая осуществить лишь самый минимум необходимых перемен, который не затрагивал в целом механизм сложившейся в этих странах системы власти. Так, лишь на словах приветствовало перестройку в СССР руководство БКП, пытаясь с помощью множества перетрясок в стране сохранить действующий режим личной власти. Главы КПЧ (М. Якеш) и СЕПГ (Э. Хонеккер) сопротивлялись переменам, стремясь ограничить их упованиями на то, что якобы перестройка в СССР обречена потерпеть крах, влияние советского примера. Они все еще надеялись на то, что при сохранившемся относительно неплохом уровне жизни можно пока обойтись без серьезных реформ.

Сначала в узком составе, а потом и с участием всех представителей Политбюро СЕПГ 7 октября 1989 года в ответ на аргументы, приводимые М. С. Горбачевым о том, что необходимо срочно брать инициативу в свои руки, руководитель ГДР заявил, что не стоит учить их жить, когда в магазинах СССР "нет даже соли". Народ в тот же вечер вышел на улицу, положив начало развалу ГДР. Н. Чаушеску в Румынии запятнал себя кровью, сделав ставку на репрессии. А там, где реформы прошли с сохранением прежних структур и не привели к плюрализму, реальной демократии и рынку, они лишь способствовали неконтролируемым процессам и разложению.

Стало ясно, что без военного вмешательства СССР, без ее страховочной сетки на стороне действующих режимов их запас стабильности на поверку оказался невелик. Необходимо учесть также психологические настроения граждан, которые сыграли большую роль, поскольку люди хотели перемен.

В государствах ЦВЕ наконец стабилизировалась парламентская система. Ни в одном из них не утвердилась сильная власть президента, не возникла президентская республика. Политическая элита посчитала, что после тоталитарного периода подобная власть может замедлить ход демократического процесса. В. Гавел в Чехословакии, Л. Валенса в Польше, Ж. Желев в Болгарии попытались укрепить президентскую власть, однако общественное мнение и парламенты воспротивились этому. Президент нигде не определял экономическую политику и не брал на себя ответственности за ее осуществление, то есть он не являлся главой исполнительной власти.

Полнота власти находится у парламента, исполнительная власть принадлежит правительству. Состав последнего утверждает парламент и следит за его деятельностью, принимает госбюджет и закон. Свободные президентские и парламентские выборы стали проявлением демократии.

Какие силы пришли к власти?

Почти во всех государствах ЦВЕ (кроме Чехии) власть перешла безболезненно из одних рук в другие. В Польше это случилось в 1993 году, "бархатная революция" в Болгарии вызвала переход власти в 1994-м, а в Румынии - в 1996-м.

В Польше, Болгарии и Венгрии к власти пришли левые силы, в Румынии - правые. Вскоре после того, как была осуществлена "бархатная революция" в Польше, на парламентских выборах в 1993 году, победил Союз левых центристских сил, а в 1995 году А. Квасневский, ее лидер, одержал победу на выборах президента. В июне 1994 года на парламентских выборах победила Венгерская социалистическая партия, Д. Хорн, ее лидер, возглавил новое социал-либеральное правительство. Социалисты Болгарии в конце 1994 года получили 125 мест из 240 в парламенте в результате выборов.

В ноябре 1996 года в Румынии власть перешла к правоцентристам. Э. Константинеску стал президентом. В 1992-1996 годах в Албании власть была у Демократической партии.

Политическая обстановка к концу 1990-х

Однако вскоре положение изменилось. На выборах в в сентябре 1997 года победила правая партия "Предвыборное действие солидарности". В Болгарии в апреле этого же года на выборах в парламент победили также правые силы. В Словакии в мае 1999 года, на первых выборах президента, победу одержал Р. Шустер, представитель Демократической коалиции. В Румынии после выборов в декабре 2000 года на пост президента вернулся И. Илиеску, лидер социалистической партии.

В. Гавел остается В 1996 году, во время выборов в парламент, чешский народ лишил В. Клауса, премьер-министра, поддержки. Он лишился своего поста в конце 1997 года.

Началось формирование новой структуры общества, чему способствовали политические свободы, складывающийся рынок, высокая активность населения. Реальностью становится политический плюрализм. Например, в Польше к этому времени существовало около 300 партий и различных организаций - социал-демократических, либеральных, христианско-демократических. Возродились отдельные довоенные партии, например Национал-царанистская партия, существовавшая в Румынии.

Однако, несмотря на некоторую демократизацию, все еще имеют место проявления "скрытого авторитаризма", что выражается в высокой персонификации политики, стиле государственного управления. Показательны возросшие в ряде стран (например, в Болгарии) монархические настроения. Бывшему королю Михаю в начале 1997 года было возвращено гражданство.

1 из 16

Презентация - Бархатные революции в Европе

Текст этой презентации

«Бархатные революции в Европе»

«Бархатные революции» - массовые народные выступления в 1989-1990 гг. (восточноевропейские революции), в результате которых были свергнуты коммунистические режимы в странах Восточной Европы. Столкнувшись в конце 1980-х гг. с тяжелыми проблемами, СССР уже не мог поддерживать «братские» соцстраны. Падение коммунистических режимов в Восточной Европе назревало давно и произошло быстро в виде цепной реакции

Причины революций

Кризис социалистической системы

Ухудшение экономического и политического положения в странах «Социалистического лагеря»

«Перестройка » в СССР активизировала реформистов в Восточной Европе

Отказ СССР от политики «ограниченного суверенитета»

Прекращение идейно-политической конфронтации между Востоком и Западом и формирование нового мирового порядка

Польша

Решительная борьба профсоюза «Солидарность» за изменение политической системы в стране Всеобщая забастовка рабочих Переговоры с оппозицией в рамках «круглого стола» и согласование условий выборов 1989 г4 июня. Парламентские 99 мест из 100 получила оппозиция и 1 место - независимый кандидат 24 августа. Правительство Польши возглавил представитель оппозиции Тадеуш Мазовецкий. 9 марта 1989 г. Парламентская реформа Вывод советских войск из Польши

Власти ПНР и польская оппозиция за столом переговоров Демонстрации в Польше Тадеуш Мазовецкий

ГДР

Сентябрь 1989 г. Объявление Венгрией об открытии границ. Октябрь ноябрь 1989 г. Массовые выступления Ухудшение экономической обстановки в ГДР Требование отставки Э. Хонеккера и сноса Берлинской стены 9 ноября 1989 г. Открытие пропускных пунктов между ГДР и ФРГ 3 октября с согласия СССР, США, Великобритании, Франции Восточная Германия была поглощена ФРГ Начало сноса берлинской стены

Демонстрация в Лейпциге

ГДР Пропускной пункт

Снос Берлинской стены

Чехословакия

17 ноября 1989 г. массовая студенческая демонстрация, жестоко подавленная.

18 ноября к акциям студентов присоединяется творческая интеллигенция

Массовые народные демонстрации разгоняемые войсками за которыми следуют аресты и репрессии

Поддержка оппозиции кардиналом Чехии

29 ноября Парламент отменяет статью о ведущей роли компартии

10 декабря Густав Гусак сформировал первое некоммунистическое правительство

Избрание президентом Вацлава Равела

Митинг в Праге

Бархатная революция в Чехословакии

Вацлав Гавел. Ноябрь 1989 года. Прага.

Венгрия

В Венгрии революция произошла "сверху", а правящая компартия добровольно приняла социал-демократическую платформу.

1988-1989 гг. массовые демонстрации оппозиции

Смещение с поста генсека компартии Яноша Кадара

Принятие Парламентом «Демократического пакета»

Май 1988 г. Партийная конференция повлекшая за собой обновление высшего партийного руководства

В 1990 году состоялись первые свободные выборы.

В период с 12 марта 1990 года по 19 июня 1991 года советские войска были выведены с территории Венгрии

Митинг в Венгрии

Янош Кадар

Болгария

1988-1989 гг. возникновение и оформление различных оппозиционных движений.

Мощные манифестации в мае 1989 года.

10 ноября 1989 г. Лидер республики смещен. Новым генеральным секретарем БКП избран Петр Младенов.

17 ноября. Парламент Болгарии избрал Младенова главой Госсовета страны.

Февраль 1990 г. Коммунистическая партия отказалась от монополии на власть

Июнь 1990 г. Первые свободные выборы

Массовые демонстрации

Петр Младенов

Румыния

Осень 1987 г. Волнения рабочих в Брашове

21 декабря 1989 г. Демонстрация в Бухаресте с требованиями отставки Чаушеску

Вооруженные столкновения регулярных войск с силами службы госбезопасности

Май 1990 г. Новая политическая система

Декабрь 1991 г. Принятие новой Конституции

Арест и расстрел Чаушеску

Приход к власти «Фронта национального освобождения»

Волнения рабочих в Брашове

Николае Чаушеску

Итоги «Бархатных революций»

Свержение коммунистических режимов

Окончательное завершение холодной войны

Вестернизация Восточной Европы

Децентрализация и демократизация хозяйственной жизни

Демонтаж командно-административной системы

Интеграция стран в Европейские организации

Роспуск ОВД Улучшение уровня жизни людей

Код для вставки видеоплеера презентации на свой сайт:

Вспомни! 1. В какой период существовала Германская империя? 2. В какие годы существовала Веймарская республика? 3. В какие годы существовал Третий Рейх? 4. Вспомните, с чем был связан распад Германии? Вспомни! Правители Германии ХХ века: Вильгельм II, кайзер Германской империи гг. П.Гинденбург, президент Веймарской республики, гг. А.Гитлер, рейхсфюрер Рейха, гг.

Вспомни! 1. Германская империя /Второй Рейх/ (1918 г. реально) гг. 2. Веймарская республика гг. 3. Третий Рейх. /Великогерманская империя/ гг. 4. ФРГ /Западная Германия/ гг. 5. ГДР /Восточная Германия/ гг. 6. ФРГ /Объединенная Германия/ …

1. Как вы помните территория Германии была разделена на 4 зоны. Её управление осуществлял СМИД (Совет Министров Иностранных дел). В 1947 г. был подписан мирный договор с Германией, 1955 с Австрией. По решению Контрольного Совета, Германия больше не должна была быть угрозой миру. В Германии необходимо было провести: 1 ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЮ и ДЕНАЦИФИКАЦИЮ. (разоружение и ликвидация нацизма) 2 ДЕМОКРАТИЗАЦИЮ. 3 ДЕКАРТЕЛИЗАЦИЮ. (уничтожение картелей и монополий)

Противоречия по поводу будущего Германии становилось всё больше. СССР не устраивал советский план по поводу Германии, а США советский. Противостояние привело в 1949 г. образованию Федеративной Республики Германии (ФРГ) на Западе и Германской Демократической Республики (ГДР) на Востоке. Таким образом в Европе появилось 3\2 Германии, а если реально то три, так как поделенным оказался и Берлин.

2. Решающее значение в развале Германии сыграло введение в Западной зоне западной марки, также присоединение Западной зоны к плану Маршалла. Ответом СССР было введение в Восточной зоне своей валюты. В августе 1949 г. выборы в бундестаг /парламент/, 7 сентября 1949 г. в Западной зоне провозглашена ФРГ, канцлером стал лидер ХДС- Конрад Аденауэр. В 1955 г. ФРГ вступила в НАТО. Западная марка Марка ГДР Федеральный канцлер ФРГ Конрад Аденауэр, гг.

3. Экономисты ФРГ пустили экономику страны в свободное плаванье. Это дало результаты. 50-е, 60-е гг. называют годами «германского экономического чуда». Более 55% западных немцев относили себя к среднему классу. Это портили лишь мировые экономические кризисы. Западный Берлин, через 10 лет после войны.

В ФРГ сложилась трех партийная система. Ключевую роль играли Христианско-демократический союз /ХДС/ и Социал- демократическая партия Германии /СДПГ/, которые поочередно менялись, этот «политический маятник» характерен для стран капитализма в ХХ веке. ХДС, гг. СДПГ, гг. ХДС, гг. СДПГ, гг. ХДС, … К.Аденауэр, канцлер ХДС. Г.Коль канцлер ХДС. В.Брандт, канцлер СДПГ. Г.Шредер канцлер СДПГ А.Меркель, канцлер ХДС.

Причиной «маятника» было нестабильное экономическое положение в ФРГ, число безработных превысило 3 млн. чел. С приходом к власти СДПГ, канцлер В.Бранд пошел на сближение с ГДР, СССР, Чехословакией, Польшей. Федеральный канцлер ФРГ Вилли Брандт. Ген.сек Л.Брежнев и канцлер В.Брандт.

После образования 7 октября 1949 г. ГДР, власть там переходит в руки Социалистической единой партии Германии /СЕПГ/, моделью строительства социализма становится советская модель. Начинается национализация, индустриализация, коллективизация. Вводится карточная система. «Советский» город Восточный Берлин, столица ГДР. Герб ГДР

Все эти меры вызвали массовое недовольство в ГДР. 17 июня 1953 г. произошли волнения в Берлине, Лейпциге, Галле и др. подавленные советскими войсками. Немцы продолжали бежать в Западный Берлин. В 1961 г. происходит «Берлинский кризис», результатом стало возведение Берлинской стены. Берлинская стена

«Застой» в СССР, вызвал и застой в ГДР, связан он с именем президента Э.Хонеккера. Разрыв уровня жизни между ГДР и ФРГ увеличивался. В конце 80-х гг. кризис достиг кульминации. На волне перестройки СССР не поддержал Хонеккера и 18 октября 1989 г. он ушел в отставку, началась «бархатная революция». Президент ГДР Э.Хонеккер, гг. Хонеккер и Брежнев на марке ГДР

5. 8 ноября 1989 г. было объявлено, что откроется пропускной пункт в Берлинской стене, это привело к стихийным волнениям и падением стены. 20 декабря в ГДР приехал канцлер ФРГ Г.Коль. Объединение ГДР и ФРГ приобрело стихийный характер. После выборов 18 марта 1990 г. в ГДР, 1 июля 1990 г. в ГДР вводилась Западная марка, наконец 3 октября 1990 г. произошло объединение Германии, фактически ГДР вошла в состав ФРГ. Падение Берлинской стены 8 ноября 1989 г. Канцлер ФРГ и объединенной Германии Г.Коль, гг.

5. 2 декабря 1990 г. прошли первые после войны общегерманские выборы, победу одержал ХДС. 12 сентября 1990 г. США, СССР, Франция и Великобритания в Москве подписали договор об окончательном урегулировании в отношении Германии. После подписания договора 12 сентября 1990 г. Москва.

5. После объединения в бывшей ГДР проводится ускоренная приватизация, закрываются десятки заводов и фабрик, тысячи немцев едут с востока на запад на заработки. Количество безработных в ФРГ достигает 4 млн. чел. Это приводит к провалу на выборах 1998 г. ХДС и прихода к власти СДПГ. Правительство Г.Шрёдера, снижает налоги, проводится реформа образования, помощь молодежи. Канцлер ФРГ Герхард Шрёдер гг.

5. Во внешней политике происходит сближение ФРГ и России. Германия активно участвует в программах НАТО. В 1994 г. Россия выводит войска из Германии. В 2005 г. на выборах СДПГ проигрывает и Шрёдер уходит в отставку. Правительство впервые в истории Германии занимает женщина- Ангела Меркель. Она продолжает борьбу с безработицей, ведет умеренную, мягкую внешнюю политику. Канцлер ФРГ Ангела Меркель 2005-… гг.